In Kürze

Wildhecken bilden Trittsteinbiotope, Rückzugsorte, Habitate und sind Vernetzungselemente.

Kurzdefinition

Wildhecken haben einen stufigen Aufbau, bestehend aus einem Krautsaum, der den fliessenden Übergang zwischen Hecke und angrenzender Vegetation bildet, einer vielfältigen Strauch- und Krautschicht und eventuell einer Baumschicht.

Biodiversitätsförderung

Wird das Profil wie auf dieser Seite beschrieben geplant, realisiert und gepflegt, weist es folgende Potenziale auf:

hoch = • • • • • tief = • negativ = (•)

Ökologische Vernetzung

• • • • •

Lebensraum für Wildtiere

• • • • •

Lebensraum für Wildpflanzen

• • • • •

Ökologischer Ausgleich

• • • • •

Anforderungen

Grundsätze

Mit der Erfüllung dieser Grundsätze wird die Biodiversität dieses Profils gefördert.

Saat- und Pflanzgut

> 80% einheimisch und standortgerecht

> 30% beerentragende Dornensträucher

Möglichst autochthon

Hohe Artenvielfalt

0% invasive gebietsfremde Arten

Pflege

Möglichst gesamte Fläche gemäss Prinzipien naturnahe Pflege

Alle 2 Jahre Krautsaum abschnittsweise mähen

Periodisches und selektives Zurückschneiden der Heckensträucher

Nutzung

Extensive Nutzung

Standort

Halbschattig bis sonnig

Trocken bis feucht

Erhöhte Anforderungen

Mit der Erfüllung dieser erhöhten Anforderungen wird die Biodiversität noch stärker gefördert.

Saat- und Pflanzgut

100% einheimisch und standortgerecht

Nur Wild- und keine Zuchtformen

Mindestgrösse

> 5 m Länge

Aufbau

Kleinstrukturen

> 1 m breiter Krautsaum

Pflege

100% der Fläche gemäss Prinzipien naturnahe Pflege

Faktenblatt

Das Wichtigste ist in diesem Faktenblatt zusammengesellt.

Definition

Wildhecken bestehen aus einheimischen Gehölzen. Sie können mehrere Meter hoch und breit werden, haben einen natürlichen Charakter und leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt.

Ein hoher Anteil an Blüten- und Beerensträuchern steigert ihren ästhetischen und ökologischen Wert. Sie werden als Struktur- und Vernetzungselement, Sichtschutz und zur Markierung von Grenzen und Übergängen eingesetzt.

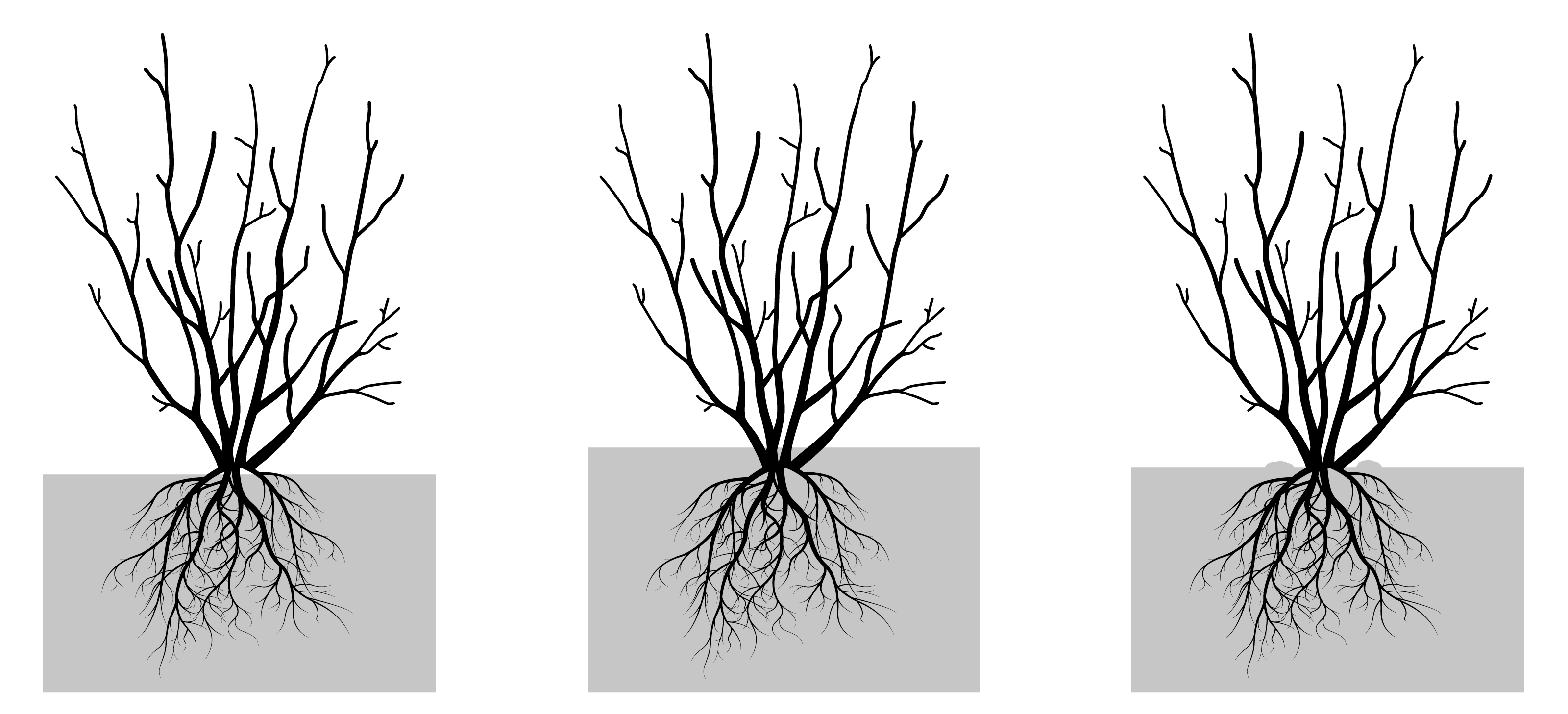

Wildhecken haben einen stufigen Aufbau, bestehend aus einem Krautsaum, der den fliessenden Übergang zwischen Hecke und angrenzender Vegetation bildet, einer vielfältigen Strauch- und Krautschicht und eventuell einer Baumschicht. Angrenzend an den Saum befindet sich der Mantel, der aus eher niedrigwachsenden Sträuchern besteht und möglichst viele Dorn- und Beerensträucher enthält (Vogelschutz). In der Kernzone befinden sich die höchsten Sträucher oder Bäume. Der bodennahe Raum sollte möglichst ungestörte Zuflucht für Kleintiere bieten. Diese Funktion kann durch Kleinstrukturen (bspw. Ast- oder Steinhaufen) noch verbessert werden. Je nach ihrer Ausprägung werden Niederhecken, Hochhecken oder Baumhecken unterschieden [1].

Wildhecken unterscheiden sich von Formhecken durch ihren natürlichen Wuchs, das Vorhandensein eines Krautsaumes sowie durch das Vorkommen einer Vielzahl einheimischer Gehölze. Im Gegensatz zur Formhecke tragen Sträucher in Wildhecken Blüten und Früchte [2]. Gegenüber Strauchbepflanzungen lassen sich Wildhecken durch ihre längliche Form und ihren grösseren Flächenbedarf abgrenzen. Hecken sind sowohl ökologisch wie auch vom Landschaftsbild her sehr wertvoll und somit selbst in der Bauzone geschützt.

Potenzial

Wird das Profil wie auf dieser Seite beschrieben geplant, realisiert und gepflegt, weist es folgende Potenziale auf:

hoch = • • • • • tief = • negativ = (•)

Ökologische Vernetzung

• • • • •

Lebensraum für Wildtiere

• • • • •

Lebensraum für Wildpflanzen

• • • • •

Ökologischer Ausgleich

• • • • •

Hitzeminderung

• • • •

Verbesserung Luftqualität

• • • • •

Versickerung und Wasserretention

• • • •

Bodenschutz und Versiegelung

• • •

aktive Nutzung

• •

passive Nutzung und Aufenthaltsqualität

• • • • •

Nutzung, Gestaltung und ökologisches Potenzial

Wildhecken sind traditionelle Bestandteile der Kulturlandschaft und wurden während Jahrhunderten zur Gewinnung von Brennholz, Bauholz, Zweigen (für Besen und geflochtene Körbe), Laub und Nahrungsmitteln (Früchte, Nüsse, Kräuter) genutzt und unterhalten [1]. Heute ist die ursprüngliche Nutzung stark in den Hintergrund getreten, weshalb Pflegemassnahmen den Fortbestand der Wildecken sichern müssen.

Im Siedlungsgebiet kommen Wildhecken als Fragmente alter Hecken der Kulturlandschaft in locker bebauten Wohn- und Gewerbegebieten oder an Waldrändern vor. Sie eignen sich als natürlicher Sichtschutz oder natürliche Abgrenzung zu benachbarten Grundstücken. Oft bietet sich aufgrund der starken Flächennutzung im urbanen Raum nicht genügend Platz für eine grossflächige Wildhecke. Die Hecke selbst steht in Konkurrenz zu Formhecken, die zwar weniger Platz benötigen, jedoch ein wesentlich geringeres ökologisches Potenzial aufweisen. Der artenreiche Krautsaum der Hecke ist durch eine zu hohe Pflegeintensität gefährdet, wodurch Blumen- oder Gebrauchsrasen entstehen. Krautsäumen sollten stehen gelassen werden, da diese für die Biodiversität wertvoller sind.

Bei

Wildhecken im Siedlungsgebiet muss besonders gut zwischen Ökologie und

Nutzung abgewogen werden; Bei fachgerechter

Nutzung können sie auch im Siedlungsgebiet eine wertvolle Quelle nachwachsender

Ressourcen und natürlicher Nahrungsmittel sein und so einen Mehrwert

erbringen. Wildhecken haben einen urtümlichen, natürlichen Charakter.

Bei einem hohen Anteil an Blüten- und Beerensträuchern sind sie von

hohem ästhetischem Wert.

Aus ökologischer Sicht sind Wildhecken wertvolle Elemente der Kulturlandschaft und des Siedlungsgebiets indem sie die Landschaft gliedern und Trittsteinbiotope, Rückzugsorte, Habitate sowie Vernetzungselemente bilden. Mit ihren Wurzeln stabilisieren Wildhecken an Hängen und Ufern den Boden und verhindern dadurch Erdrutsche oder Uferauswaschungen. Ab einer gewissen Höhe bremsen sie zudem die Windgeschwindigkeit, verhindern Bodenverwehungen, reduzieren Erosion und die Wasserverdunstung [3].

Typische Pflanzen

Wildhecken bestehen meist aus einheimischen Gehölzpflanzen, Kletterpflanzen sowie beeren- oder dornentragenden Sträuchern. Oft kommen auch Bäume vor. Allerdings sind Bäume in Wildhecken sehr spezifisch zu fördern, da sie grosse Schatten werfen können [3].

Beispiele Pflanzenarten

Mit diesem Profil können zum Beispiel folgende Pflanzenarten gefördert werden [3][4][5]:

Wildsträucher

Kornelkirsche (Cornus mas), Hartriegel (Cornus sanguinea), Haselstrauch (Corylus avellana), Gemeines Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)

Weiden

Grossblättrige Weide (Salix appendiculata), Sal-Weide (Salix caprea), Grau-Weide (Salix cinerea), Lavendel-Weide (Salix elaeagnos), Purpur-Weide (Salix purpurea)

Kletterpflanzen, Lianen

Efeu (Hedera helix), Hopfen (Humulus lupulus)

Bäume

Echter Mehlbeerbaum (Sorbus aria), Vogelbeerbaum (Sorbus aucuparia), Süsskirsche (Prunus avium), Traubenkirsche (Prunus padus), Hagebuche (Carpinus betulus), Gemeine Esche (Fraxinus excelsior)

Wildsträucher

Gemeine Berberitze (Berberis vulgaris), Zweigriffliger Weissdorn (Crataegus laevigata), Eingriffliger Weissdorn (Crataegus monogyna), Schwarzdorn (Prunus spinosa)

Wildrosen

Feld-Rose (Rosa arvensis), Hunds-Rose (Rosa canina aggr.), Busch-Rose (Rosa corymbifera aggr.)

Unter infoflora.ch sind sämtliche Arten (inkl. invasive Arten) dieses Profils bzw. Lebensraumes zu finden. Zudem wird in diesem Merkblatt von AGRIDEA eine grosse Auswahl geeigneter einheimischer Arten vorgestellt.

Problempflanzen

In Wildhecken sind insbesondere folgende Problempflanzen zu erwarten:

Pflanzen, die an gewissen Standorten / zu gewissen Zeitpunkten unerwünscht sind

In gewissen Kantonen sind Arten verboten, die Wirtspflanzen von Feuerbrand sind: z.B. Eberesche-Arten (Sorbus sp.), Weissdorn-Arten (Crataegus sp.), Wilder Apfel (Malus sylvestris), Wilde Birne (Pyrus pyraster)

Bei Wildhecken, die sich beispielsweise bei Schularealen oder Spielplätzen befinden und aktiv von Kindern genutzt werden (z. B. für Versteckspiele) sind Wildsträucher mit giftigen Früchten eher unerwünscht: z.B. Gemeines Pfaffenhütchen (Eunoymus europaeus), Gemeiner Liguster (Ligustrum vulgare)

Invasive gebietsfremde Arten

Essigbaum (Rhus typhina), Götterbaum (Ailanthus altissima), Sommerflieder (Buddleja davidii)

Typische Tiere

Zu einer Hecke gehört der Krautsaum, der vor allem Insekten als Rückzugsort dient. Wildhecken haben ein grosses ökologisches Potenzial, da sie sehr arten- und strukturreich sind und vielen Tieren wichtige Nahrungsquellen und einen sicheren Unterschlupf bieten. Zahlreiche Kleinlebewesen und Vögel finden in Wildhecken ein ganzjähriges, reiches Nahrungsangebot, Fortpflanzungs- und Nistplätze sowie Überwinterungs- und Rückzugsorte. Greifvögel nutzen Hecken als Sitzwarte für die Jagd und Füchse, Dachse, Igel sowie andere Säugetiere finden in Hecken Unterschlupf.

Beispiele Tierarten

Typische Tiere, die mit einer Wildhecke gefördert werden können [5][6][7]:

Vögel

Sperber (Accipiter nisus), Blaumeise (Cyanistes caeruleus), Buntspecht (Dendrocopos major), Zilpzalp (Phylloscopus collybita), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)

Säugetiere

Waldmaus (Apodemus sylvaticus), Siebenschläfer (Glis glis), Weissrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Hermelin (Mustela erminea), Rötelmaus (Myodes glareolus), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Grosser Abendsegler (Nyctalus noctula), Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)

Amphibien

Erdkröte (Bufo bufo), Grasfrosch (Rana temporaria)

Reptilien

Blindschleiche (Anguis fragilis), Zauneidechse (Lacerta agilis), Barrenringelnatter (Natrix natrix helvetica)

Schmetterlinge

Tagpfauenauge (Aglais io), Kleiner Fuchs (Aglais urticae), Gammaeule, (Autographa gamma), Aurorafalter (Anthocharis cardamines), Faulbaumbläuling (Celastrina argiolus), Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni), C-Falter (Polygonia c-album), Nierenfleck (Thecla betulae)

Libellen

Braune Mosaikjungfer (Aeshna grandis), Gemeine Binsenjungfer (Lestes sponsa), Gemeine Winterlibelle (Sympecma fusca)

Heuschrecken

Nachtigall-Grashüpfer (Chorthippus biguttulus), Gemeine Eichenschrecke (Meconema thalassinum), Gewöhnliche Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera), Zwitscher-Heupferd (Tettigonia cantans), Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima)

Wildbienen

Gartenhummel (Bombus hortorum), Gewöhnliche Maskenbiene (Hylaeus communis), Gemeine Furchenbiene (Lasioglossum calceatum, Rote Mauerbiene (Osmia bicornis), Gemeine Löcherbiene (Heriades truncorum)

Standort

Grundsätzlich eignet sich fast jeder Standort im Schweizer Mittelland für eine Wildhecke wobei im Siedlungsgebiet ausreichend Platz für die Hecke inklusive Krautsaum vorhanden sein muss. Wildhecken wachsen bevorzugt an sonnigen Standorten. Bodentyp und Feuchtigkeit haben einen Einfluss auf die optimale Artenzusammensetzung der Wildhecke.

Zielbild

Wildhecken bestehen einer möglichst grossen Vielzahl standortheimischen Wildgehölzen (keine Hybriden, keine Sorten) und können mehrere Meter hoch und breit werden. Wildhecken weisen einen stufigen Aufbau auf, bestehend aus einem Krautsaum, der den fliessenden Übergang zwischen Hecke und angrenzender Vegetation bildet, einer vielfältigen Strauch- und Krautschicht und allenfalls einer Baumschicht. Als Heckensaum werden die ersten mindestens 50 cm des Krautsaums bezeichnet.

Wildhecken sollen sich über einen gewissen Zeitraum frei entwickeln können. Dadurch benötigen sie mehr Platz als Formhecken, bieten dafür ein vielfältigeres Angebot an Lebensräumen und Nahrung für zahlreiche Tierarten wie Vögel, Kleinsäuger und Insekten [5].

Je mehr einheimische, standortgerechte Wildstraucharten verwendet werden, desto mehr Tierarten können von Wildhecken profitieren. Idealerweise sind mindestens ein Drittel der Pflanzen beerentragende Dornensträucher (z. B. Wildrosen, Weissdorn). Aufgrund der dichten Wuchsform und Dornen bieten sie brütenden Vögeln einen besseren Schutz vor Katzen und anderen Fressfeinden. Zudem sind die Beeren kostbare Nahrung im Herbst und Winter. Kleinstrukturen wie Ast-, Laub- oder Totholzhaufen bieten Insekten und anderen Kleintieren Nahrung, Rückzugsorte und Fortpflanzungsstätten [5]. Die Kleinstrukturen sind neben ökologischen auch nach gestalterischen und pflegerischen Grundsätzen angeordnet und dimensioniert.

Beispiele

Sammlung von Beispielen, die im Siedlungsgebiet von Schweizer Gemeinden und Städten angelegt wurden.

Planung

Bestehende Wildhecken erhalten

Ideale Standortverhältnisse schaffen

Einheimische und standortgerechte Pflanzenwahl, mindestens 30% beerentragende Dornensträucher

Naturnahe Profile in unmittelbarer Umgebung vorsehen

Wildhecke mit Kleinstrukturen ergänzen

Krautsaum (mind. 1 m) vorsehen und fördern

Pflege von Beginn an mitberücksichtigen

Massnahmen im Detail

Bestehende Wildhecken erhalten

Wildhecken sind sehr wertvolle Lebensräume im Siedlungsgebiet und sollten, wenn immer möglich, erhalten werden. In einigen Kantonen sind Wildhecken geschützt und müssen erhalten, wiederhergestellt oder angemessen (meist mit höherem Flächenfaktor) ersetzt werden. Sie sind in Planungen von Umgestaltungen und Neubauten von Beginn an zu integrieren. Bei Bedarf können bei bestehenden Wildhecken Ergänzungs- oder Ersatzpflanzungen sowie die Integration von Kleinstrukturen vorgesehen werden, um die Arten- und Strukturvielfalt zu erhöhen.

Nutzung, Funktion und Dimensionierung klären

Um zu beurteilen, inwiefern und in welcher Dimension und Grösse eine Wildhecke angelegt werden soll, sind die vorgesehenen Nutzungen und Funktionen zu klären und mit den Potenzialen von Wildhecken abzugleichen.

Ökologie

Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Ökologischer Ausgleich

Ökologische Vernetzung

Kühlung/Schatten, Wasserretention, Transpiration, Wind- und Erosionsschutz

Gestaltung

Wildes Erscheinungsbild, hohe Dynamik

Sicht- und (psychologischer) Lärmschutz

Markierung von Grenzen und Übergängen

Nutzungen

Abwechslungsreiche Natur- und Sinneserlebnisse, insbesondere das Beobachten von Vögeln

Nutzung von Beeren und Früchten

Hinsichtlich der Dimensionierung gilt es Folgendes zu beachten: Besonders wertvoll sind Wildhecken, die 3 bis 5 m breit und deren Sträucher am Rand bis an den Boden reichen. Dadurch bildet sich für Wildtiere ein vor Störungen geschützter Innenraum. Zudem sollte rund um die Wildhecke ein mind. 1 m breiter Krautsaum bestehen, der Tagesverstecke, Nahrungsquellen, Überwinterungsmöglichkeiten und Fortpflanzungsstätten für viele Wildtiere bietet [5].

Standort wählen

Sträucher und Bäume sind langlebig und werden mit zunehmendem Alter wertvoller. Aus diesem Grund gilt es, die Standortverhältnisse vor Ort zu bestimmen und die Arten mit den Standortansprüchen abzugleichen, damit Wildhecken möglichst lange bestehen können. Dabei gilt es insbesondere die Endgrösse der Wildhecke, den Schattenwurf sowie die Vorgaben zum Grenzabstand zu beachten.

Die Standortwahl hängt primär von den Aufgaben ab, welche die Wildhecke erfüllen soll. Idealerweise werden Wildhecken so geplant, dass sie weitere naturnahe Lebensräume verbinden und damit zu deren Vernetzung beitragen. Auch weniger produktive Bereiche können sich für Wildhecken eignen, wo sie durch ihre Leistungen wie Erosionsschutz oder die Regulierung der Bodenfeuchtigkeit einen positiven Beitrag leisten können. Besonders geeignete Standorte sind Böschungen, Dämme, Wegränder oder Parzellengrenzen, wo Wildhecken als natürliche Abgrenzung dienen und gleichzeitig einen attraktiven Sichtschutz bieten. Ökologisch bereits sehr wertvolle Flächen wie Trocken- und Magerwiesen sind als Standort zu vermeiden. Der Schattenwurf der Wildhecke würde zu einer unerwünschten Veränderung des Mikroklimas (z. B. Temperatur, Feuchtigkeit) und dadurch zu einer Verarmung der botanischen Vielfalt dieser Grünflächen führen [3].

Besonders wertvoll sind Wildhecken, die 3 bis 5 m breit sind [5]. Falls im Siedlungsgebiet die Platzverhältnisse beschränkt sind, empfiehlt es sich, mehrere kurze und breite Heckenabschnitte oder Strauchbepflanzungen anstelle einer langen, schmalen Wildhecke zu pflanzen [8].

Der ökologische Wert einer Wildhecke kann gefördert werden, indem sie an weitere naturnahe Lebensräume wie beispielsweise Blumenwiesen oder Ruderalvegetationen angrenzt und Kleinstrukturen wie Totholzelemente oder Steinhaufen angelegt werden. Bei Neubauten und Umgestaltungen sind Wildhecken entsprechend zu planen und auf andere Profile abzustimmen.

Andere Profile in Wildhecke umwandeln

Die nachstehenden Profile können mit verhältnismässig geringem Aufwand in eine Wildhecke umgewandelt werden, setzen aber eine entsprechende Pflege voraus.

Formhecke

Formhecken sind für einheimische Pflanzen und Tiere viel weniger wertvoll als Wildhecken. Wenn es gestalterisch sinnvoll ist und es die Platzverhältnisse zulassen, lässt sich mit einer Umwandlung in eine Wildhecke eine Formhecke ökologisch und gestalterisch aufgewerten. Hierfür gilt es, nicht-einheimische Pflanzen zu entfernen und durch einheimische, standortgerechte Sträucher (insbesondere Dornen- und Beerensträucher) zu ersetzen. Zudem sollte entweder durch eine Anpassung der Pflege oder durch eine bewusste Neuanlage ein Krautsaum erstellt werden. Wildhecken sind mit Kleinstrukturen in und am Rand der Wildhecke zu ergänzen. Hierfür können beispielsweise die Äste der entfernten Pflanzen für die Schaffung von Asthaufen verwendet werden [5].

Strauchbepflanzungen

Das Erscheinungsbild von Strauchbepflanzungen kann je nach Artenzusammensetzung und Dichte der Bepflanzung stark variieren. Im Gegensatz zu Wildhecken weisen Strauchbepflanzungen einen geringeren Flächenbedarf auf. Wenn es die Platzverhältnisse zulassen und eine Wildhecke ins Gestaltungskonzept passt, kann eine Strauchbepflanzung durch die folgenden Massnahmen in eine Wildhecke umgewandelt werden: Nicht-einheimische Sträucher entfernen; Ergänzung der bestehenden Sträucher mit einheimischen, standortgerechten Sträuchern (insbesondere Dornen- und Beerensträucher) zu einer linearen, dichten Form; stufigen Aufbau durch angepasste Pflege fördern (Schnitt reduzieren, Straucharten nur noch nach Wuchsstärke pflegen); Pflege der angrenzenden Fläche reduzieren und Bildung eines Krautsaums fördern [5].

Begrünung planen

Die Begrünung der Fläche erfolgt durch eine Bepflanzung mit Wildsträuchern und gegebenenfalls mit Bäumen. Für die Artenwahl gilt es folgende Kriterien zu beachten [3][5][8]:

Pflanzen auswählen:

- Einheimische, standortgerechte Wildarten lokaler Herkunft (keine Zuchtformen) verwenden.

- Möglichst grosse Vielfalt unterschiedlicher Wildarten planen.

- Jahreszeitliche Aspekte (Blüte, Herbstkleid, Winteraspekt) berücksichtigen.

- Mindestens ein Drittel dornentragende Sträucher für eine besonders wertvolle Wildhecke für Tiere integrieren (durch den dichten Wuchs und die Dornen sind brütende Vögel besser vor Katzen und anderen Fressfeinden geschützt, die Beeren bieten im Herbst/Winter Nahrung).

- Funktion der Wildhecke (Sichtschutz, Ästhetik, Biodiversität etc.) berücksichtigen; für einen besseren Sichtschutz können einheimische immergrüne Arten wie die Stechpalme (Ilex aquifolium) oder Efeu (Hedera helix) eingesetzt werden.

Artengruppen einplanen, damit die Konkurrenz zwischen den Arten verringert werden kann:

- Kleinsträucher (z. B. Rote Heckenkirsche, Heckenrose): je 5 bis 10 Exemplare der gleichen Art zusammen pflanzen

- Dornensträucher (z. B. Schwarz-, Weiss-, Kreuzdorn): bis zu je 10 Stück zusammen pflanzen

- Mittelgrosse Sträucher (z. B. Wolliger und Gemeiner Schneeball): je mind. 5 Stück zusammen pflanzen

- Grosssträucher (z. B. Traubenkirsche, Vogelbeere): einzeln oder bis max. je 3 Stück

Übertragung von Pflanzenkrankheiten verhindern:

Einige Wildsträucher können Überträger von Pflanzenkrankheiten sein und gehören daher nicht in die Nähe von

- Obst- und Nussbäumen: Weissdorne und Ebereschen (Feuerbrand)

- Obstgärten mit Kirschbäumen: Rote Heckenkirsche (Kirschessigfliege)

- Birnen-Obstgärten: Wacholder (Birnengitterrost)

- Getreide und Rebberge: Gemeine Berberitze (Getreideschwarzrost)

Dimensionierung und Anordnung:

- Besonders wertvoll sind Wildhecken mit einer Breite von 3 bis 5 m, bei denen die äusseren Sträucher bis an den Boden reichen (vor Störungen geschützter Innenraum für Wildtiere).

- Damit eine Wildhecke ihren ökologischen Nutzen möglichst optimal erfüllen kann, sollte sie mindestens dreihreihig gepflanzt werden. Der Abstand zwischen den Reihen sollte 1 m und innerhalb der Reihen 1.2 m betragen. Es ist mit einer seitlichen Ausbreitung der Sträucher von ca. 1 m zu rechnen.

- Wuchsverhalten und Umweltbedürfnisse der Pflanzenarten für die Position der Gehölze innerhalb der Wildhecke berücksichtigen (Kern-/Mantelzone).

- Lichtliebende Arten an den Südrand pflanzen, schattentolerante Arten im Innern und am Nordrand.

- Bei Baumhecken ungefähr alle 10 m einen Baum pflanzen. Klein- oder mittelkronige Bäume verwenden.

- Die Standorte der Bäume zuerst festlegen. Sie gehören mit hohen Sträuchern ins Innere der Hecken.

- Am Heckenrand kleinwüchsigere Straucharten einsetzen, vorzugsweise mit Dornen für den besseren Schutz der Wildtiere. Je stufiger die Heckenränder, desto wertvoller sind die Wildhecken aus ökologischer Sicht. Die Wildhecke sollte buchtig gestaltet und Lücken eingeplant werden.

Pflanzschema einer dreireihigen Wildhecke (links). Bei der Verwendung grösserer Strüucher (rechts) fallen die Pflanzabstände grösser aus.

Krautschicht fördern/anlegen:

Bei gewachsenen Böden sollte die bestehende Krautschicht möglichst erhalten bleiben. Ausnahme bilden invasive gebietsfremde Arten und wintergrüne Arten wie Efeu oder Brombeeren, die sich zu Beginn der Pflanzung zu stark ausbreiten würden. Für eine Neuanlage der Krautschicht sind schattentolerante Geophyten einzuplanen (z. B. Buschwindröschen (Anemone nemorosa), Scharbockskraut (Ranunculus ficaria)).

Anhand der obigen Kriterien werden die Wildstraucharten festgelegt. Unter www.floretia.ch können einfach und schnell standortangepasste Wildpflanzen ausgewählt werden. Für die Bepflanzung sind Artenlisten und/oder ein Pflanzplan zu erstellen, auf deren Basis die genaue Stückzahl pro Art zu ermitteln ist. Bei der Neuanlage einer Wildhecke bietet es sich an, gleichzeitig einen Krautsaum und gegebenenfalls eine Krautschicht anzulegen sowie Kleinstrukturen einzuplanen.

Unter www.floretia.ch können zudem Bezugsmöglichkeiten für das Pflanzgut ermittelt werden. Geeignete Wildsträucher aus der Umgebung sind in Bioterra-Wildpflanzengärtnereien oder bei regionalen Forstbaumschulen erhältlich. Eine Auswahl privater Forstbaumschulen und kantonaler Forstgärten mit regionalem Pflanzgut ist bei Regioflora zu finden.

Kleinstrukturen planen

Neben dem stufigen Aufbau der Wildhecke kann deren ökologische und gestalterische Qualität mit Kleinstrukturen erhöht werden. Damit können für zahlreiche Tierarten zusätzliche Versteckmöglichkeiten, Nahrungsangebote und Fortpflanzungsstätten geschaffen werden.

Die Kleinstrukturen können im Kernbereich der Hecke oder am Rand erstellt werden. Die Dimensionierung, Materialisierung und Anordnung soll neben ökologischen Kriterien auch Gestaltungs- und Nutzungsansprüche berücksichtigen. Ebenfalls ist die künftige Pflege des Profils einzubeziehen, indem beispielsweise ein effizienter Schnitt der Sträucher möglich ist.

Folgende Kleinstrukturen können mit Wildhecken kombiniert werden:

Ausführung planen

Um die Ausführung und Realisierung zu planen, ist die Pflanzmenge (Wildsträucher) zu berechnen. Für die Ermittlung der Stückzahl pro Art gilt es, die folgenden Richtwerte zu beachten:

- Breite für niedrig bleibende Wildhecken ca. 1.5 m.

- Breite für höhere Wildhecken (2 bis 3 m) mind. 2.5 m.

- Pflanzabstand: Kleinsträucher 0.5 bis 1 m; grössere Sträucher 1.2 bis 1.5 m in der Reihe, zwischen den Reihen (versetzt) 1 bis 1.2 m (siehe Abbildung Dimensionierung und Anordnung).

- Wildsträucher in einreihigen Hecken werden dichter gepflanzt als in mehrreihigen.

Am einfachsten können wurzelnackte Sträucher bei einer Schweizer Baumschule bzw. Forstbaumschule bezogen werden. Die Wildsträucher sind bei der Pflanzung noch relativ klein, wachsen aber schnell und gut an. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass wurzelnackte Pflanzen unmittelbar nach dem Kauf im lockeren Boden eingeschlagen oder mit einem feuchten Tuch umwickelt werden müssen, damit die feinen Wurzeln nicht austrocknen. Alternativ können Ballen- oder Containerpflanzen bezogen werde, die jedoch grösser und teuer sind [5].

Vor der Realisierung ist zu planen, wie die Arbeiten ausgeführt und das Pflanzgut transportiert werden soll. Die Ausführung und Erstellung können basierend auf der Planung ausgeschrieben und an ein Unternehmen vergeben werden. Die Leistungsausschreibung ist mit Massangaben sowie mit Qualitätsvorgaben zu versehen. Die in dieser Web App vorhandenen Grundlagen (z. B. Referenzbilder, qualitative und quantitative Anforderungen) lassen sich hierfür nutzen.

Kosten schätzen

Erstellungskosten

Die Erstellungskosten einer Wildhecke sind verhältnismässig gering. Die Kosten sind abhängig von der Grösse, Form und Topografie der Fläche, auf der die Wildhecke angelegt werden soll. Es ist mit einer Pauschale für Anfahrt und Baustelleneinrichtung sowie einem Anteil der Bausumme für die Planung zu rechnen. Materialabtransport und Deponiekosten werden zusätzlich verrechnet. Für eine Kostenschätzung sind Offerten bei verschiedenen Unternehmen einzuholen. Dabei ist klar zu definieren, inwiefern die Erstellungs- und Entwicklungspflege der ersten Jahre ebenfalls in der Offerte enthalten sein soll. Kompetenzen in der Erstellung von Wildhecken haben zum Beispiel Bioterra-Fachbetriebe.

Gewisse Kantone, Gemeinden, Naturschutz-, Vogelschutz- oder Jagdvereine leisten im Rahmen von Förderprogrammen Beiträge an die Erstellung und Pflege von Wildhecken. Mögliche Beiträge müssen im Einzelfall abgeklärt werden, da es keine allgemeingültige Handhabung gibt [8].

Betriebs- und Unterhaltskosten

Die Hauptpflegetätigkeit ist der selektive Heckenschnitt (Auslichtung, Rückschnitt schnell wachsender Arten, Freistellen langsam wachsender Arten). Für die Anfahrt wird zusätzlich eine Pauschale verrechnet. Weitere Kosten fallen für das Mähen des Krautsaums an, wobei diese meistens geringer sind als die Pauschale für Anfahrt und Einrichten. Darum empfiehlt es sich, gleich mehrere Profile pflegen zu lassen [5]. Die Baumpflege steht frühestens 10 bis 20 Jahre nach der Pflanzung an. Dabei steht die Sicherheitsfrage im Vordergrund (bruchgefährdete Äste/Stämme). Die Häufigkeit der Baumkontrollen hängt im Wesentlichen von der Baumart, dem Zustand der Bäume, deren Alter, Entwicklungsphase und Standort ab. An stark frequentierten Orten sind regelmässige Baumkontrollen notwendig [9].

Realisierung

Pflanzenqualität prüfen

Einheimische und standortgerechte Wildsträucher pflanzen

Kleinstrukturen erstellen

Grosse Sträucher/Bäume im Heckeninnern pflanzen, kleinere am Rand

Wurzelnackte Pflanzen im Herbst, Ballenpflanzen im Herbst oder Frühling, Topf- und Containerpflanzen ganzjährig pflanzen

Minimal-invasive Eingriffe am Boden, damit die Krautschicht bestehen bleibt

Korrekte Pflanztiefen berücksichtigen

Mulchschicht (z.B. Laub) auf veränderten Böden einbringen

Krautsaum fördern

Massnahmen im Detail

Wildhecke anlegen

Die Fläche ist zunächst gemäss der Planung abzustecken. Der aktuelle Bewuchs sollte möglichst belassen werden. Ausnahmen sind invasive gebietsfremde Arten und wintergrüne Arten wie Efeu oder Brombeeren, die sich zu Beginn der Pflanzung zu stark ausbreiten würden. Anschliessend werden die Pflanzlöcher für die Wildsträucher/Bäume gegraben. Dabei ist darauf zu achten, dass der Boden ausschliesslich im Bereich der benötigten Pflanzlöcher bearbeitet wird, damit die bereits etablierte Krautschicht möglichst bestehen bleibt. Hierfür eignen sich beispielsweise Spaten oder Stechgabeln. Die Grösse der Pflanzlöcher richtet sich nach den Wurzeln: Sie müssen ausreichend Platz in den Pflanzlöchern haben und dürfen nicht umgeknickt werden.

Bei einer mehrreihigen Hecke werden grosse Sträucher/Bäume im Heckeninneren gepflanzt und kleinere Sträucher am Rand. Die einzelnen Reihen werden versetzt zueinander gepflanzt.

Die Planung einzelner Lücken für Kleinstrukturen in der Wildhecke erhöht die strukturelle Vielfalt.

Strauch zu hoch gesetzt (links),

Strauch zu tief gesetzt (Mitte),

Strauch in richtiger Höhe und mit Giessrand gesetzt (rechts)

Je nachdem, ob wurzelnackte Pflanzen, Ballenpflanzen, Topf- oder Containerpflanzen verwendet werden, gilt es, die idealen Pflanzzeitpunkte zu beachten:

- Wurzelnacke Pflanzen: vorzugsweise im Herbst, bei genügender Wasserversorgung auch im Frühling möglich. Nicht bei gefrorenen, schneebedeckten oder stark vernässten Böden.

- Ballenpflanzen: Herbst oder Frühjahr.

- Topf- und Containerpflanzen: bei geeigneter Witterung ganzjährig möglich. Voraussetzung: regelmässig beobachten und giessen.

Wurzelnackte Pflanzen:

- Pflanzen einzeln herausnehmen.

- Wurzeln etwas anschneiden (nicht quetschen).

- Triebe leicht einkürzen.

- Schwache Seitentriebe entfernen.

- Pflanze ins Loch halten, Wurzeln mit feiner Erde ummanteln. Auf korrekte Pflanzhöhe achten (vgl. Abbildung).

- Pflanze leicht schüttelnd nach oben ziehen, damit die Erde zwischen die Wurzeln fallen kann.

- Gut einschwemmen.

Ballenpflanzen:

- Jutetuch entfernen.

- Verletzte Wurzeln auf gesundes Holz an der Wurzel zurückschneiden.

- Grösse Pflanzloch: 1.5 Mal so gross wie der Ballendurchmesser.

- Pflanze so tief setzen, wie sie in der Baumschule stand, alle Wurzeln sollten bedeckt sein (vgl. Abbildung).

Topf- und Containerware:

- Topf entfernen.

- Falls die Wurzeln im Kreis gewachsen sind, sollten sie mit einer Baumschere mehrfach durchtrennt oder von Hand auseinander gezupft werden, damit die Neubildung der Wurzeln angeregt wird.

- Grösse Pflanzloch: 1.5 Mal so gross wie der Ballendurchmesser.

- Pflanze so tief in die Erde setzen, wie sie in der Baumschule stand und alle Wurzeln sollten bedeckt sein (vgl. Abbildung).

- Loch mit Erde auffüllen, Erde mit dem Fuss leicht andrücken, damit die Hohlräume geschlossen werden.

Wenn alle Wildsträucher gesetzt sind, wird um die Sträucher ein kleiner Erdwall (Giessrand) gezogen, damit das Giesswasser am gewünschten Platz in die Erde eindringt. Danach gründlich giessen. Alle neu gesetzten Pflanzen sollten mit einem Stab markiert werden, damit sie bei der Pflege angrenzender Grünräume gut sichtbar sind und nicht aus Versehen beeinträchtigt werden [5].

Kleinstrukturen erstellen

Kleinstrukturen sind an den in der Planung vorgesehenen Standorten und in den festgelegten Qualitäten zu erstellen. Macht die Planung keine spezifischen Angaben zu Standorten und Qualitäten, können diese auch ad hoc vor Ort erstellt werden unter Berücksichtigung der Planungs- und Realisierungshinweise zu einzelnen Kleinstrukturen. Das im Rahmen von Schnitt- und Pflegemassnahmen anfallende Material (z. B. Äste, Totholz) eignet sich hierfür bestens.

Andere Profile in Wildhecke umwandeln

Hinweise zur Realisierung sind im Abschnitt Planung zu finden.

Erstellungs- und Entwicklungspflege

Die Erstellungs- und Entwicklungspflege beschränkt sich weitgehend auf die Bewässerung der Gehölze und den Rückschnitt des Krautsaums. Neue Pflanzungen sind im Frühjahr während der ersten 1 bis 2 Wochen regelmässig zu wässern. Zudem sollte die Vegetation in den ersten 2 bis 3 Jahren um Wildsträucher, die noch klein sind, niedrig gehalten werden. Dadurch erhalten sie genügend Licht. Des Weiteren sind unerwünschte Gehölz-Wildlinge, Problempflanzen und invasive gebietsfremde Arten fachgerecht zu entfernen.

Pflege

Fachgerechte Pflege mit passenden Schnitten

Sträucher und Bäume zwischen November und März pflegen

Fruchttragende Arten ab März pflegen

Abgestorbene Sträucher belassen

Schnittgut und Laub vor Ort wiederverwenden

Kleinstrukturen in der Wildhecke von November bis März in Ruhe lassen

Heckensaum abschnittsweise alle 2 Jahre ab September mähen

Keine Pflanzenschutz- und Düngemittel verwenden

Naturnahe Pflege

Die Pflegemassnahmen an Wildhecken erfolgen in grossen zeitlichen Abständen und beeinflussen das Wachstum der Hecke langfristig. Deshalb ist vorausschauendes Arbeiten ein wichtiger Faktor bei der Pflege von Wildhecken. In den ersten sechs Jahren finden kaum Pflegeeingriffe statt, sie beschränken sich vorwiegend auf die Entfernung invasiver gebietsfremder Arten oder sonstiger unerwünschter Arten.

Massnahmen naturnahe Pflege im Jahresverlauf

Wildhecken sollten abschnittsweise gepflegt werden, um gewisse ungestörte Bereiche als Lebensräume und Rückzugsorte für Wildtiere zu erhalten. Es ist pro Jahr maximal ein Drittel der Heckenlänge zu pflegen. Bei langen Hecken sollten nicht mehr als 20 m am Stück gepflegt werden, dazwischen sollten auf Abschnitten von mind. 10 m keine Pflegeeingriffe erfolgen [11].

Um die Artenvielfalt in einer Wildhecke zu fördern, sind vor allem langsam wachsende, einheimische Arten und die strukturelle Vielfalt (Stufen und andere Strukturelemente) zu begünstigen. Zu den wichtigsten Massnahmen zählen die Pflege des Krautsaumes und das periodische Zurückschneiden (Verjünungsschnitt) bzw. auf den Stock setzen der grossen Heckensträucher. Der Heckenschnitt darf nur während der Vegetationsruhe erfolgen, um die in der Hecke lebenden Tiere nicht zu stören. Dabei sollten die Heckensträucher selektiv auf den Stock gesetzt werden, um die langsam wachsenden Arten zu fördern. Im Krautsaum müssen invasive gebietsfremde Arten frühzeitig entfernt werden. Düngung und Pflanzenschutz sind gemäss ChemRRV innerhalb von und bis in 3 m Abstand zu den Hecken verboten.

Für die Optimierung des ökologischen Potenzials liegt der Fokus auf der Förderung der Struktur- und Artenvielfalt. Dazu gehört beispielsweise, dass markante alte Bäume und Totholz als Biotopbäume stehen gelassen, respektive abgefallene Äste zu Asthaufen aufzuschichten werden [11]. An der Förderung der Struktur- und Artenvielfalt orientiert sich die Definition des SOLL-Zustandes und das Ergreifen der Pflegemassnahmen für Wildhecken. Für die Pflegenden vor Ort gilt es abzuwägen, wie stark diese Vielfalt mit den vorhandenen Ressourcen gefördert werden kann. Ausserdem müssen bei der Wahl der Pflegemassnahmen der IST-Zustand und mögliche Probleme der Wildhecke berücksichtigt werden. Dies kann zum Beispiel eine geringe floristische Vielfalt oder zu wenig Platz sein [12].

Planungs- und Umsetzungshilfen

Der Profilkatalog naturnahe Pflege vermittelt Fachwissen und Handlungsanleitungen zu sämtlichen Profilen. Das Praxishandbuch ist eine kompakte Kurzfassung des Kataloges. Im Jahrespflegeplaner sind die Pflegemassnahmen für alle Profile in einer Excel-Tabelle zusammengestellt.

Massnahmen im Detail

Unerwünschte Arten entfernen

Problempflanzen, insbesondere invasive gebietsfremde Arten, müssen so früh wie möglich erkannt und entfernt werden. Dabei ist es besonders wichtig, invasive gebietsfremde Arten vor ihrer Samenreife zu entfernen. Die entfernten Pflanzen dürfen nicht auf der Fläche zurückgelassen oder mit dem normalen Schnittgut gelagert werden, sondern sind fachgemäss zu entsorgen und je nach Art der Verbrennung zuzuführen [12].

Sträucher pflegen

Aus ökologischer Sicht ist in den ersten Jahren nach der Pflanzung keine Pflege der Sträucher notwendig. Ungefähr ab dem sechsten Jahr beginnt sich eine Wildhecke voll auszubilden. Dann kann mit der abschnittsweisen naturnahen Strauchpflege begonnen werden [11].

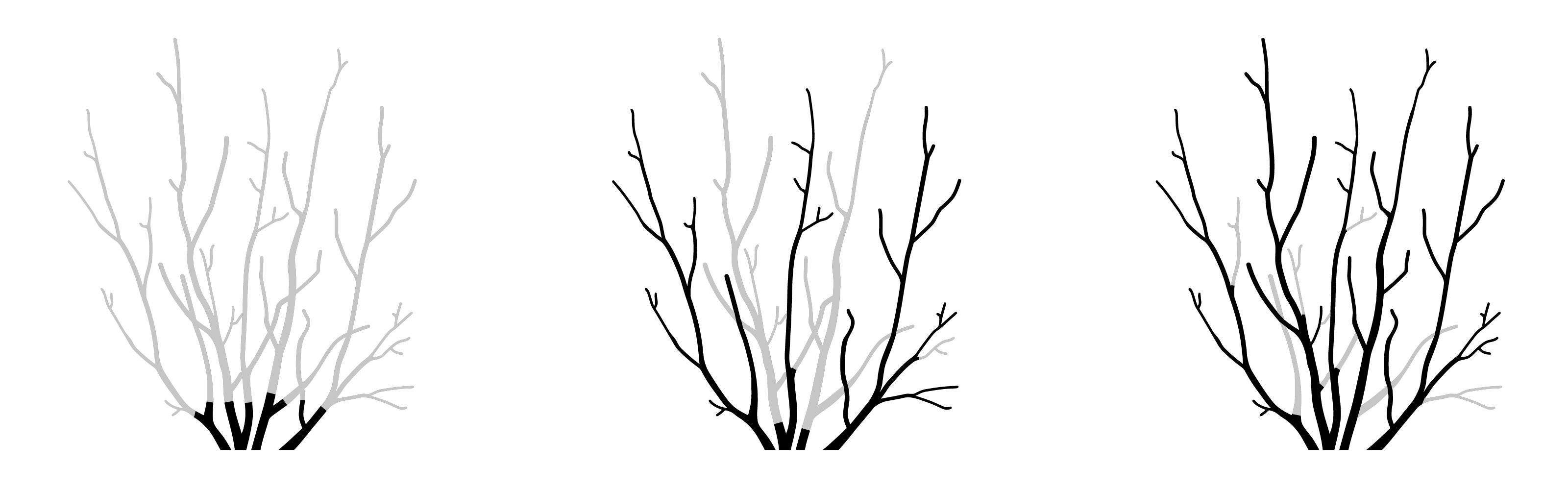

Auf den Stock setzten von Sträuchern (links)

Auslichten bei schnell wachsenden (Mitte) und langsam wachsenden (rechts) Sträuchern

Auf den Stock setzen

Ohne Pflege breitet sich eine Hecke aus und wird innen hohl. Um eine

Auskahlung der Hecke zu vermeiden und ihren ökologischen Wert zu

erhalten, ist eine periodische Verjüngung nötig. Hierfür gibt es zwei

verschiedene Herangehensweisen: a) selektiver Rückschnitt und b)

abschnittsweise auf Stock setzen. Hecken dürfen nur in der

Vegetationsruhe zwischen November und März zurückgeschnitten werden.

Abschnitte, die reich an fruchttragenden Arten sind, sollen erst im

Februar oder März gepflegt werden, um Tieren nicht die Nahrungsgrundlage

für den Winter zu entziehen [3]. Dominieren gewisse Arten, besteht die

Gefahr der Artenverarmung. Zu dominante Pflanzen sind mitsamt ihrer

Wurzeln zu entfernen. Typisch dafür ist der Hartriegel (Cornus sanguinea) oder der Schwarzdorn (Prunus spinosa), da diese sich vor allem unterirdisch stark verbreiten.

a) Selektiver Rückschnitt

Beim selektiven Rückschnitt werden im Intervall von 2 bis 5 Jahren

einzelne schnell wachsende Sträucher und Bäume zurückgeschnitten bzw.

auf den Stock gesetzt, um die Artenvielfalt der Hecke zu erhöhen. Dies

fördert langsam wachsende Gehölze wie Weissdorn, Schwarzdorn,

Heckenrosen, Kornelkirsche, Vogelkirsche, Traubenkirsche, Elsbeere,

Mehlbeere oder Vogelbeere. Diese Gehölze sind nicht auf den Stock zu

setzen, sondern mit einem Verjüngungsschnitt auf kräftige und

gerüstbildende Äste zurückzuschneiden [3]. Zur Förderung der

Artenvielfalt ist der selektive Rückschnitt zu bevorzugen. Stehen in der

Nähe der Wildhecke Kernobstbäume, darf innerhalb von 500 m kein

Weissdorn in der Hecke vorkommen, da dieser Feuerbrand übertragen kann

[1]. Weissdorn sollte in diesem Fall entfernt oder jeweils stark

zurückgeschnitten werden. Diese Vorgaben unterscheiden sich kantonal,

für Details siehe die Broschüre der Agroscope [17].

b) Abschnittsweise auf den Stock setzen

Das abschnittsweise auf den Stock setzen ist für die Pflege grosser

Heckenabschnitte geeignet. Dabei darf ein Drittel der Hecke oder maximal

20 m am Stück alle 6 bis 15 Jahre auf der ganzen Breite etwa 20 bis 40

cm über dem Boden abgesägt werden.

Diese Schnittform eignet sich

für stark wachsende und mehrtriebige Gehölze wie Haselnuss, Hagebuche,

Weide, Hartriegel, Faulbaum, Schwarzer Holunder, Traubenholunder, Esche,

Feldahorn, Schneeball, Heckenkirsche, Liguster, Zitter- und

Silberpappel, Sand- und Schwarzdorn, Heckenrose und Pfaffenhütchen. Für

Weissdorn, Buchs, Wildbirne und Wildapfel ist diese Methode ungeeignet.

Zudem gilt es zu beachten, dass bei vielen Arten (z. B. Hartriegel,

Schwarzdorn) das auf den Stock setzen zu vermehrten Wurzelbruten führt.

Dieses Risiko kann durch das Abschneiden auf Kniehöhe reduziert werden

[3].

Langsam wachsende und konkurrenzschwache Arten sollten in ihrer

Grösse nur reduziert oder gar stehen gelassen werden. Auch einzelne

reizvolle Bäume oder solche mit geringem Potenzial zum Wiederaustrieb

wie Eiche, Kirsche oder Walnuss können stehen gelassen werden [3].

Kopfbäume

Bei Kopfbäumen werden neue Triebe direkt auf den Kopf zurückgeschnitten. Bei Weiden ist dies alle 1 bis 5 Jahre erforderlich, bei den übrigen Baumarten alle 3 bis 10 Jahre. Besonders geeignet ist die Schnittart für alle Weidenarten, Schwarzpappeln, Stieleichen und Eschen [3].

Weide vor (links) und nach (rechts) dem Kopfschnitt

Bäume pflegen

Markante Bäume (z. B. sehr alt, landschaftsprägend) sollten nach Möglichkeit stehen gelassen werden, sofern sie kein Sicherheitsrisiko darstellen. Alte, höhlenreiche Bäume mit viel Totholz sind ein wertvoller Lebensraum für zahlreiche Tiere wie Fledermäuse, Vögel oder Siebenschläfer. Efeu bietet Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten für Tiere wie Vögel oder Bienen. Da Efeu den Bäumen nicht schadet, sollte er entsprechend belassen werden.

Falls einzelne Bäume innerhalb der Wildhecke zu viel Schatten auf die Strauchschicht werfen und diese dadurch in ihrem Wachstum beeinträchtigen, können die Bäume bei Bedarf aufgeastet werden. Empfohlen wird eine Aufastung auf einer Höhe von 3 bis 5 m oberhalb des Wildheckendachs.

Krautsaum pflegen

Der Krautsaum soll extensiv bewirtschaftet werden. Dafür wird er abschnittsweise und frühestens ab September gemäht. Die ersten 50 cm des Krautsaumes (Heckensaum) sind nur alle 1 bis 3 Jahre auf verschiedenen Abschnitten zu mähen, damit Kleintiere auf nicht gemähte Abschnitte ausweichen können. Die Regelmässigkeit der Mahd ist der Wüchsigkeit des Krautsaumes anzupassen; bei mageren Krautsäumen alle 2 bis 3 Jahre, bei wüchsigeren oder Krautsäumen mit vielen Gehölzschösslingen auch jährlich. Das Schnittgut sollte nach der Mahd abgeführt werden, um den Krautsaum auszumagern [3].

Maschinenwahl:

Auf kleineren Flächen oder Teilflächen sollte eine Sense eingesetzt werden. Die Sense schont nicht nur die Fauna, sondern auch Ressourcen. Auf grösseren Flächen können Balkenmäher oder ein Traktor mit Finger-balken (Doppelmessermähwerk) zum Einsatz kommen. Diese erzielen bezüglich Kosten/Nutzen auf grossen Flächen die besten Ergebnisse. Auf den Einsatz von Fadenmähern, Rotationsmähwerk oder Schlegelmähern muss verzichtet werden. Diese haben stark negative Auswirkungen auf die Fauna und einen sehr hohen Ressourcenverbrauch [14].

Krautschicht pflegen

Eine Pflege der Krautschicht ist nicht notwendig. Verblühte Pflanzenstände oder geknickte Hochstauden sollten bestehen bleiben, da sie beispielsweise auch im Winter Nahrung für Vögel oder Überwinterungsplätze für Insekten bieten und zur Humusbildung beitragen. Bei Bedarf können unerwünschte Baumsämlinge entfernt werden.

Boden pflegen

Eine Bodenpflege ist nicht notwendig. Wichtig ist, das Laub unter den Sträuchern liegen zu lassen. Dadurch kann sich ein Boden entwickeln, den die typischen Schattenkräuter benötigen [13]. Mit Laub, das auf angrenzende Grünflächen geweht wird, können entlang oder in der Wildhecke Laubhaufen angelegt werden.

Kleinstrukturen pflegen

Viele Kleinstrukturen erfordern kaum Pflege- oder Unterhaltsarbeiten. Bei der naturnahen Pflege steht der Erhalt der Kleinstrukturen im Vordergrund und es gilt das Motto «so wenig wie möglich, so viel wie nötig» [15]. Bei Bedarf wird neues Material aufgeschichtet oder es werden neue Kleinstrukturen angelegt, wenn der Verrottungsprozess fortgeschritten ist.

Instandsetzung

Die Instandsetzung umfasst vorwiegend den Ersatz abgestorbener Sträucher oder Bäume. Sofern es die Sicherheitsanforderungen und das Gestaltungskonzept zulassen, können die abgestorbenen Sträucher resp. Bäume in der Wildhecke belassen werden. Das Totholz bietet Tieren, Pilzen, Flechten und Moosen einen wertvollen Lebensraum. Falls die abgestorbenen Pflanzenteile nicht belassen werden können, sollten sie zu Asthaufen aufgeschichtet werden. Die ausgefallenen Sträucher oder Bäume werden entweder in unmittelbarer Nähe oder an einer anderen geeigneten Stelle innerhalb der Wildhecke ersetzt. Wenn es sich um Einzelausfälle handelt, können die Sträucher/Bäume mit der gleichen Art ersetzt werden. Bei grösseren Ausfällen gilt es zuerst, die Ursachen zu evaluieren.

Sanierung

Eine Sanierung ist angezeigt, wenn in einer Wildhecke die Baumschicht oder bestimmte Straucharten dominieren oder grössere Ausfälle zu verzeichnen sind. Mit gezielten Pflegemassnahmen ist diesen Entwicklungen entgegenzuwirken.

Wenn die Baumschicht die Wildhecke zu stark beschattet, gilt es, gezielt ökologisch weniger wertvolle Bäume zu fällen oder auf 1 bis 3 m zu kappen und alte, besonders wertvolle Bäume (Habitatbäume) langfristig stehen zu lassen. Umgefallene Bäume, Baumstrünke oder Wurzelstöcke können in der Wildhecke belassen werden, sofern sie die Sicherheits- und Gestaltungsaspekte erfüllen. Äste eignen sich zur Anlage von Asthaufen.

Durch eine artgerechte Pflege kann verhindert werden, dass bestimmte Straucharten dominieren. Zu dominante Pflanzen sind mitsamt ihren Wurzeln zu entfernen. Dafür kann bei grossen Sträuchern auch ein Kleinbagger nötig sein. Mehr zur artgerechten Pflege findet sich im Abschnitt «Sträucher pflegen» oder in der Übersicht von AGRIDEA.

Bei grösseren Ausfällen gilt es zuerst, die Ursachen zu evaluieren. Abhängig davon werden die ausgefallenen Bäume oder Sträucher entweder durch die gleiche Art oder andere, an den Standort angepasste Arten, ersetzt.

Entwicklung und Förderung

Arten- und strukturarme Hecken können sich mit entsprechender Pflege zu Wildhecken entwickeln. Dadurch lässt sich ein ökologischer Mehrwert schaffen. Dominierende Arten in artenarmen Hecken (z. B. Hasel, Hartriegel) sind hierfür radikal zurück-zuschneiden. Bei Bedarf können auch Gehölze, die sich durch Rhizome stark ausbreiten und dadurch viel Platz einnehmen, samt Wurzeln entfernt werden. Daraufhin sind verschiedene standortheimische Arten zu pflanzen bzw. durch selektiven Rückschnitt zu fördern. In den Folgejahren sind die vormals dominanten Arten immer wieder auf den Stock zu setzen, bis sich die neuen Sträucher von selbst in der Hecke durchsetzen können. Dabei sollen auch einzelne alte Bäume oder Sträucher belassen bleiben. Vor allem dornentragende Arten (Nistplätze, Deckung für Vögel, Aufspiessen von Beutetieren) und Sträucher, die im Herbst Beeren tragen (Nahrung für Vögel, Lebensraum von Kleinstlebewesen), haben einen hohen ökologischen Wert und müssen gezielt gefördert werden. Es gilt zudem, Arten zu berücksichtigen, die als Futterpflanzen spezialisierter Raupen dienen wie z. B. der Kreuzdorn (Zitronenfalter).

Zur Steigerung der Standortattraktivität für Vögel ist neben der Artenzusammensetzung die Schnitttechnik entscheidend. Für dorntragende Arten bietet sich der Quirlschnitt an. Dies ist ein Schnitt, bei dem Gehölze immer an der gleichen Aststelle geschnitten werden. Dadurch verästelt sich das Gehölz dort stark und es entstehen Nistplätze. Wenn Vögel ihre Nester in den Astgabeln bauen, bietet dies Schutz und Stabilität. Für den Quirlschnitt geeignete Arten sind Weiss-, Schwarz-, Kreuz- und Sanddorn, Heckenrose sowie Feldahorn und Traubenkirsche [3]. Um das Vorkommen von Vögeln, Insekten und Reptilien zu erhöhen, können in und um die Hecke Ast-, Stein- und Totholzhaufen angelegt sowie Lücken und Buchten in den Heckenverlauf geschnitten werden [3][16].

Rückbau

Wertvolle Pflanzen erhalten

Wiederverwendung von Kleinstrukturen prüfen

Massnahmen im Detail

Wertvolle Pflanzen erhalten

Jüngere, wertvolle Pflanzen (Wildsträucher, kleinere Bäume) können ausgegraben und in anderen Profilen (z. B. Strauchbepflanzungen, Nutzgarten) wieder eingepflanzt werden.

Wiederverwendung von Kleinstrukturen prüfen

Es ist zu prüfen, ob sich ganze Kleinstrukturen und/oder Teile bzw. Materialien davon in anderen naturnahen Profilen wiederverwendet lassen. Dabei sind die Zeiträume zu berücksichtigen, wann solche Eingriffe bei den Kleinstrukturen durchgeführt werden sollten (Störung der Wildtiere vermeiden).

Bestimmungen

Gesetzliche und planerische Grundlagen für die Planung, Realisierung, Pflege und Rückbau (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

- Natur und Heimatschutzgesetz (NHG) Art. 18: Hecken als schützenswerte Lebensräume

- Kantonale Naturschutzgesetze (NSchG): je nach Kanton zusätzlicher Schutz von Wildhecken

- Eidgenössisches Jagdgesetz (JSG): Der Brutbetrieb der Vögel ist geschützt. Eine Störung des Betriebs wird nach Art. 17b JSG bestraft. Die vorsätzliche Beseitigung von Hecken ohne Berechtigung wird nach Art. 18 JSG bestraft.

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) 814.81: In Hecken inkl. Krautsaum von drei Metern Breite ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger verboten (Anhang 2.5, Art. 3).

- Kantonale Einführungsgesetze zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGzZGB): Kantonale Bestimmungen bzgl. Grenzabständen von Sträuchern und Bäumen. Im Einzelfall gibt es weitere kantonale oder kommunale Vorschriften, die es zu berücksichtigen gilt. Kommunale Vorgaben können beim örtlichen Bauamt nachgefragt werden.

- Verbot für Produktion und Inverkehrbringung von Feuerbrand-Wirtspflanzen in der Schweiz, in den Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein [17]

Quellen

ALN. (2014). Merkblatt Hecken. Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz, Baudirektion Kanton Zürich. aln.zh.ch

Schierenbeck, J. (2004, Oktober 26). Pflege von Hecken. Gartenakademie Rheinlandpfalz. gartenakademie.rlp.de

Benz, R., Jucker, P., & Koller, N. (2021). Hecken—Richtig pflanzen und pflegen. agridea.abacuscity.ch

Agridea. (2015). Unsere einheimischen Heckenpflanzen (S. 8 Seiten). AGRIDEA - Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums. schellenberg.li

Tschäppeler, S., & Haslinger, A. (2021). Natur braucht Stadt—Berner Praxishandbuch Biodiversität. Haupt Verlag.

6. Delarze, R., Gonseth, Y., & Galland, P. (2008). Lebensräume der Schweiz: Ökologie, Gefährdung, Kennarten (2., vollst. überarb. Aufl.). Ott.

König, P., & Zucol, D. (2021). Hecke Grundlagen. biodivers. biodivers.ch

König, P., & Zucol, D. (2021). Hecke Planung. biodivers. biodivers.ch

Schulz, H.-J. & Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL). (2010). Baumkontrollrichtlinien: Richtlinien für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (2. Ausg.). Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau eVFLL.

Grün Stadt Zürich. (2013). Wildsträucher – Wie sie gepflanzt werden (Nr. 04/13). Grün Stadt Zürich. naturnetz-pfannenstil.ch

König, P., & Zucol, D. (2021). Hecke Unterhalt und Pflege. biodivers. biodivers.ch

Brack, F., Hagenbuch, R., Wildhaber, T., Henle, C., & Sadlo, F. (2019). Mehr als Grün Profilkatalog naturnahe Pflege. zhaw.ch

Grün Stadt Zürich. (2013). Wildsträucher – Wie sie gepflegt werden (Nr. 04/13). Grün Stadt Zürich. naturnetz-pfannenstil.ch

Ruckstuhl, M., Balmer, H., Wittmer, M., Fürst, M., Studhalter, S., Hose, S., & Fritzsche, M. (2010). Pflegeverfahren. Ein Leitfaden zur Erhaltung und Aufwertung wertvoller Naturflächen. Grün Stadt Zürich, Fachbereich Naturschutz.

Albert Koechlin Stiftung AKS. (2021). Kleinstrukturen anlegen – eine Checkliste. zauneidechse.ch. zauneidechse.ch

Kappeler, T. (2021). Hecken pflegen—Aber richtig. Natur- und Vogelschutz Hinterkappelen und Umgebung NVH. nvw.birdlife.ch

Agroscope. (2016). Verbot für Produktion und Inverkehrbringung von Feuerbrand-Wirtspflanzen in der Schweiz, in den Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein (S. 4). Agroscope.