In Kürze

Pflanzen bilden die zentrale Struktur für qualitativ hochwertige und vielfältige Grünräume im urbanen Raum. Ihre Bedeutung für die Biodiversität, das Stadtklima, das menschliche Wohlbefinden und weitere Ökosystemdienstleistungen ist unbestritten. Dennoch wird der weitläufigen Thematik der Pflanzenverwendung im Planungs- und Bauprozess von Grünräumen oftmals zu wenig Bedeutung beigemessen, entsprechende Potenziale bleiben ungenutzt.

Zu einer guten Pflanzplanung gehört das strategische Denken in Vegetationssystemen und das Miteinbeziehen von Wasser- und Stoffkreisläufen. Bepflanzungen sollen über den gesamten Lebenszyklus ihre Funktionen erfüllen und das gewünschte Zielbild erhalten können. Dazu ist eine standortgerechte Pflanzenauswahl zentral; im Kontext der Biodiversitätsförderung und naturnahen Gestaltung auch die vorrangige Verwendung von einheimischen Pflanzenarten. Aber auch Sukzessionsprozesse der Vegetationsstrukturen können eingeplant und gezielt gefördert werden. Ebenso wie ein fachlich korrekter Unterhalt, welcher von Beginn weg mitberücksichtigt und gesichert werden soll.

Faktenblatt

Das Wichtigste ist in diesem Faktenblatt zusammengesellt.

Prinzipien

Auf eine breite Auswahl einheimischer Arten zu setzen, ist aus ökologischer Sicht besonders wichtig, da diese den höchsten Wert für die Biodiversitätsförderung aufweisen und Lebensgrundlage und Nahrungsquelle für zahlreiche Tiergruppen darstellen [1]. Jede heimische Pflanzenart wird von einer oder mehreren Tierarten als Nahrungsquelle oder Lebensraum genutzt und ist Teil eines Systems von ökologischen Wechselbeziehungen [2]. Die Pflanzplanung soll aber auch vorhandene Biotope gezielt integrieren und kann einen wichtigen Beitrag zur Ökologischen Vernetzung und zur Schaffung von Trittsteinbiotopen leisten [3]. Dies hat auch einen wichtigen Einfluss auf die Förderung der genetischen Vielfalt der Arten im Siedlungsgebiet – indem sie den Austausch zwischen verschiedenen Populationen gewährleitet. Gerade im urbanen Raum besteht bei der Artenförderung viel ungenutztes Potenzial – heute beschränkt sich die Auswahl der geförderten Arten im Siedlungsraum oft auf wenige, häufig verwendete Pflanzen. Eine Berücksichtigung von national prioritären Arten und Lebensräume ist daher auch hier möglich und sinnvoll [1].

Anteile einheimischer Arten

Je nach Grünraum und Profil soll ein gutes Gleichgewicht aus für die Biodiversität besonders wertvollen, einheimischen Arten und aus funktionalen Gründen gewählten Kultur-Arten gefunden werden. Die zukunftsgerichtete Klimaverträglichkeit und Standortangepasstheit gilt es bei allen ausgewählten Arten zu beachten.

Ein klar definiertes Verhältnis von einheimischen zu nicht einheimischen Arten lässt sich nicht starr festlegen. Je höher der Anteil an einheimischen und regionaltypischen Arten, desto wertvoller sind die Pflanzen für die Förderung der Biodiversität. Auf den ganzen Grünraum eines Projektes und über alle Vegetationsschichten betrachtet, werden als Richtwert maximal 20 % funktionale, nicht einheimische und mindestens 80 % einheimische und standortgerechte Arten empfohlen – gewichtet nach Einzelpflanzen. Dabei handelt es sich um einen Erfahrungswert, der in diversen Projekten Anwendung findet (Zürich, Bern, Luzern sowie diverse Projekte des BBL [4][5]). Auch der Standard Nachhaltiges Bauen SNBS deklariert für naturnahe Flächen diesen Mindestanteil einheimischer Arten [6]. In Städten und Gemeinden mit eigenen Anforderungen gelten diese.

Je nach Standort und Art der Begrünung kann und soll von diesem Wert abgewichen werden. So wird der Anteil an nicht heimischen Arten bei Bäumen im Strassenraum oder an weiteren Extremstandorten sowie bei Pflanzungen mit hohem repräsentativem Charakter geringer ausfallen. Bei Profilen wie der Ruderalvegetation, Hochstaudenflur, Wildhecke oder Blumenwiese sollte der Anteil einheimischer Arten hingegen höher sein, idealerweise 100 % betragen. Auf die Verwendung invasiver Arten oder solcher mit entsprechendem Potenzial ist in jedem Fall zu verzichten. Genaue Angaben zum Anteil einheimischer und standortgerechter Arten finden sich direkt in den Profilen.

Besonderheiten im Siedlungsgebiet

Stadtlebensräume stellen besondere Ansprüche an die verwendeten Pflanzen. Von standortheimischen Arten können diese nicht immer langfristig erfüllt werden, was sich direkt auf die Biodiversität auswirkt. So ist etwa bei Stadtbäumen der Stress durch die urbanen Hitzeinseln, die damit verbundene Trockenheit, hohen Nutzungsdruck und Salzeinträge besonders hoch. Hier gilt es den Klimawandel, der sich im Siedlungsgebiet in besonderem Masse bemerkbar macht, in der Pflanzenauswahl zu berücksichtigen und an extremen Standorten siedlungsspezifische Arten zu verwenden, die mit den extremen Standortbedingungen umgehen können. Dabei lohnt sich der Blick auf die Alpensüdseite und in Regionen, deren klimatische Verhältnisse heute bereits den künftigen von Städten des Schweizer Mittellandes entspricht.

Nebst allen ökologischen Ansprüchen und standortspezifischen Herausforderungen darf die Bedeutung von Pflanzen für den Menschen nicht vernachlässigt werden. Als wichtige Ökosystemleistung übernehmen Pflanzen auch wert- und sinnstiftende Funktionen. Die Berücksichtigung von individuellen Ansprüchen an Ästhetik und Gestaltung hat zudem einen Einfluss auf die Akzeptanz von Fördermassnahmen und den Umgang mit der Stadtnatur und urbanen Grünräumen.

Pflanzen sind auch wertvolles Kulturgut. Die gärtnerische Kultur hat eine lange Tradition und historische Bedeutung. Diese gilt nicht nur für den Umgang mit Gartendenkmälern, sondern auch für die Schaffung neuer Grünräume. Pflanzen bilden die Kernelemente von Gärten und Grünräumen und deren Verwendung kann damit als kulturgeschichtliches, ökologisches und ästhetisches Abbild des Wissens einer Gesellschaft betrachtet werden [3]. Solche Aspekte sind daher ebenfalls im Rahmen der Pflanzenverwendung zu berücksichtigen.

Definition «Einheimische» Pflanzen

Der Begriff der indigenen Arten umschreibt Pflanzen, welche in einem bestimmten Gebiet natürlich vorkommen und sich ohne den Einfluss des Menschen dorthin verbreitet haben oder an dem Ort entstanden sind. Archäophyten sind hingegen Arten, die vor der Entdeckung Amerikas durch die menschliche Kultur (direkt oder indirekt) verbreitet wurden. Sie gelten aus Sicht des Naturschutzes für gewöhnlich als einheimisch. Arten, die nach 1500 (also grob nach der Entdeckung Amerikas) durch menschliches Zutun in ein Gebiet eingeführt wurden, gelten als Neophyten und nicht als einheimisch. Zu unterscheiden ist die grosse Gruppe der (unproblematischen) Neophyten von den invasiven Neophyten, welche durch ihren Verbreitungsdrang oder andere Eigenschaften negative Auswirkungen auf die einheimische Flora und Fauna oder die menschliche Gesundheit haben [7][8].

Die Abgrenzung von einheimischen und nicht einheimischen Arten ist oft nicht trivial, da die Herkunft vieler Arten oder die Art respektive der Zeitpunkt der Einwanderung nicht absolut gesichert sind. Die Grenzziehung mit der Entdeckung Amerikas ist zwar durch den anschliessenden Anstieg des Florenaustausches zwischen der alten und der neuen Welt begründet, aber dennoch willkürlich gesetzt – es handelt sich nicht um eine natürliche Abgrenzung. Der Umgang mit diesen Begrifflichkeiten und die daraus zu ziehenden Konsequenzen für den Natur- und Artenschutz werden weiterhin kontrovers diskutiert – insbesondere im Anbetracht des Klimawandels und der zunehmenden Globalisierung.

Für die Pflanzenauswahl im Speziellen und das Projekt Fokus Biodiversität im Allgemeinen ist die Unterscheidung dennoch zweckdienlich, da als einheimisch geltende Arten besser an die lokalen Bedingungen angepasst und Teil sich natürlich entwickelter Lebensräume sind. Auch tierische Organismen haben sich im Laufe der Evolution an diese Pflanzen angepasst, wodurch ihr Nutzen für die Biodiversität höher ist. Was im Rahmen der Planung als heimisch gilt, ist je nach Gemeinde unterschiedlich. In vielen Fällen dient die Flora Helvetica [9] respektive inflora.ch als Referenzwerk.

Zuchtformen und Sorten gelten nicht als einheimisch – auch wenn deren Wildform grundsätzlich an einem Standort vorkommen kann. Dies aus dem Grund, dass durch Zucht die genetische Vielfalt nicht mehr gegeben ist und aus ästhetischer Sicht wünschenswerte Eigenschaften (wie zum Beispiel gefüllte Blüten) keinen oder einen geringen ökologischen Wert aufweisen.

Trotzdem ist es im Siedlungsraum unabdingbar, stadtklimafeste, trocken- und hitzestresstolerante Pflanzen verwenden zu können. Es gilt deshalb, dass standortgerechte Pflanzungen je nach Standort und Funktion der Bepflanzung, neben der Verwendung von einheimischen Pflanzen, ebenfalls wichtig sind und somit ein situationsbedingtes Abwägen unvermeidlich ist [10]. Die Verwendung von invasiven Arten oder solchen mit entsprechendem Potenzial ist in jedem Fall zu vermeiden [7]. Pflanzen, die im Anhang der Freisetzungsverordnung FrSV aufgeführt werden, sind verboten.

Planung

-

Relevante Vorgaben berücksichtigen

-

Klimatische Bedingungen und Veränderungen bei Pflanzauswahl berücksichtigen

-

Langfristige Entwicklung und Pflege in Pflanzplanung berücksichtigen

-

Einheimische Pflanzen verwenden und hohe Vielfalt anstreben

-

Die für den Standort und das Zielbild ideale Begrünungsmethode festlegen

-

Keine invasiven Pflanzen verwenden

Massnahmen im Detail

Relevanz von Vorgaben prüfen

Gesetzliche Vorgaben auf allen politischen Ebenen, Normen sowie Auflagen innerhalb des Planungsprozesses (Arealentwicklung, Wettbewerbsvorgaben) und grundeigentümerverbindliche Schutzpläne sind zu berücksichtigen. Weitere Details finden sich in den Bestimmungen und in den Grundlagen zum Planungsprozess.

Standortbedingungen analysieren

Eine Pflanzung kann sich nur dann langfristig und stabil etablieren, wenn die spezifischen Standortansprüche der ausgewählten Arten berücksichtig werden [11]. Jeder Standort wird von mehreren Faktoren beeinflusst, die wiederum gegenseitig in Wechselbeziehungen stehen. Diese Faktoren gilt es vor der Pflanzenauswahl möglichst genau aufzunehmen, zu analysieren und in den nächsten Arbeitsschritten zu berücksichtigen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Standortansprache.

Zunächst sind die abiotischen Gegebenheiten möglichst genau zu erfassen [11]. Dazu zählen Bodenfaktoren, Klima, Besonnungsverhältnisse und etwaige Extremeinflüsse wie Sturm, Überschwemmungen oder Trockenperioden.

Als biotische Standortfaktoren gelten die Einflüsse durch den Menschen, Tiere und durch benachbarte Vegetationen auf das Wachstum und die Entwicklung der Pflanzen (ebd.). Die biotischen Faktoren sollen nach Möglichkeit abgeschätzt werden.

Boden

Bodenart, Bodenaufbau, Humusgehalt, Nährstoffgehalt, Wasserhaltevermögen und -durchlässigkeit, Verdichtung

Mensch

Mechanisch: Tritt, Befahren, Pflege

Chemisch: Streusalze, Öle, Düngung

Klima

Makroklima: Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, Temperaturen

Mesoklima: Hauptwindrichtung, Strahlungs- und Trübetage, Spät- und Frühfrost

Mikroklima: Exposition und Neigung, Gebäude in der Nähe

Tiere

Mechanisch: Verbiss, Insektenfrass, Parasiten

Chemisch: Exkremente, Nährstoffaufschluss durch Bodenfauna (Würmer, Insekten)

Besonnung

Wichtigster Faktor des Mikroklimas

Besonnungszeit und -dauer, direktes, indirektes, reflektiertes Licht

Höhere Pflanzen

Verdrängungseffekte durch Licht- und Wurzelkonkurrenz, Unkrautdruck

Extremeinflüsse

Sturm, Hagel, Schneelast, Überschwemmungen, Trockenperioden, Erosion

Mikroflora- und -fauna

Chemisch: Algen, Bodenpilze und -bakterien, Symbiosen mit Mykorrhiza und Knöllchenbakterien

Biologisch: parasitäre Bakterien, Pilze oder Viren

Bestehende Vegetation erfassen

Relevant ist insbesondere bei Instandsetzungen und Sanierungen, der Erhalt von wertvollen alten Pflanzbeständen (insbesondere Altbäume) sowie von vorkommenden, seltenen und geschützten Arten (Rote Liste) sowie das Erkennen und Bekämpfen von invasiven Neophyten (Liste der invasiven gebietsfremden Arten).

Das Erfassen der bestehenden Vegetation ist zwar Teil der Analyse der Standortbedingungen, hat jedoch einen besonderen Stellenwert. Selbst wenn die bestehende Vegetation nicht erhalten bleiben sollte, lassen sich dadurch Rückschlüsse auf den Standort ziehen. Sogenannte Zeigerpflanzen stellen besondere Ansprüche an ihren Standort und weisen eine geringe Toleranz gegenüber Veränderung auf. Deren Vorhandensein oder Abwesenheit lässt auf die Ausprägungen einzelner Faktoren schliessen (z. B. Stickstoff- oder Kalkgehalt, Bodenfeuchte, Verdichtung). Je mehr verschiedene Arten auf einen Standort hinweisen, desto klarer kann dieser anhand der Zeigerpflanzen angesprochen werden.

- Auf Info Flora finden sich die Zeigerwerte nach Landolt aller einheimischer und vieler häufiger, nicht einheimischer Arten [12]

- Rote Liste: Gibt es geschützte, seltene Pflanzen, die erhalten oder zusätzlich gefördert werden können? Auf Info Flora finden sich die aktuellen Roten Listen der Gefässpflanzen (national und regional)

- Gibt es invasive Pflanzen oder solche mit invasivem Potenzial? Auf Info Flora finden sich die aktuellen Listen der invasiven gebietsfremden Arten.

Ziele definieren

Die Anforderungen an eine Bepflanzung sind in erster Linie von deren Umfeld, den übergeordnet definierten ökosystemaren Zielsetzungen sowie Nutzung- und Gestaltungsabsichten abhängig. Der Standort bestimmt, welche Bepflanzungen möglich und sinnvoll sind und lebenszykluskonform etabliert werden können. Gleichzeitig bestimmt die Einbettung in die Umgebung auch die zu erzielenden ökologischen und sozialen Funktions-, Nutzungs- und Gestaltungsansprüche.

Für eine erfolgreiche Planung und Umsetzung ist eine Zielformulierung wesentlich. Dadurch lässt sich eine Priorisierung der Einzelziele vornehmen, Synergien können aufgezeigt und genutzt, potenzielle Konflikte aufgedeckt und frühzeitig behoben werden.

Für die Zieldefinition bietet sich eine tabellarische Aufstellung mit den einzelnen Funktionen, deren Wichtigkeit und Priorisierung an.

Dabei sollen in der Zusammenstellung ökologische, ökonomische, soziale und unterhaltsspezifische Aspekte berücksichtigt werden. Deren Gewichtung unterscheidet sich je nach Umgebung, Art und Funktion der Bepflanzung.

Mögliche Fragen, die es zu beantworten gilt:

- Was soll / muss die Begrünung / Bepflanzung können? Welche Funktionen stehen im Vordergrund?

- Welche Anforderungen werden an ökologische Aspekte, Nutzung und Gestaltung gestellt?

- Welches Pflanzensystem soll auf der Zielfläche etabliert werden? Was ist das Zielbild und wie lässt sich dieses in Etappen erreichen?

Biodiversitätsförderung

1

Anteil einheimischer Arten >80%, mindestens 30 Arten in den Blumenwiesen, standortgerechte Auswahl

Regenwassermanagement

2

Wasserrückhalt und Versickerung

Pflanzenauswahl

1

Keine Giftpflanzen in der Umgebung der Kindertagesstätte verwenden

Beispiel für gewichtete Zieldefinition (Quelle: verändert nach [13])

Begrünungskonzept erstellen

Basierend auf den analysierten Standortbedingungen, den Zieldefinitionen und den geltenden Vorgaben wird die Begrünung im Detail geplant. Für die Gesamtplanung ist aus Sicht der Biodiversitätsförderung ein Mosaik an naturnahen Lebensräumen zentral, um den ökologischen Nutzen des Raumes zu steigern. Viele Arten sind nicht nur auf einzelne Lebensräume spezialisiert, sondern auf das Zusammenspiel und die Übergänge unterschiedlicher Teilflächen angewiesen [13]. Dies gilt es bei der übergeordneten Begrünungskonzeption eines Grünraumes zu berücksichtigen.

Im Detail fällt die Konzeption der zu begrünenden Teilflächen je nach Methode sehr unterschiedlich aus, weswegen die Wahl der geeigneten Verfahren an zentraler Stelle steht.

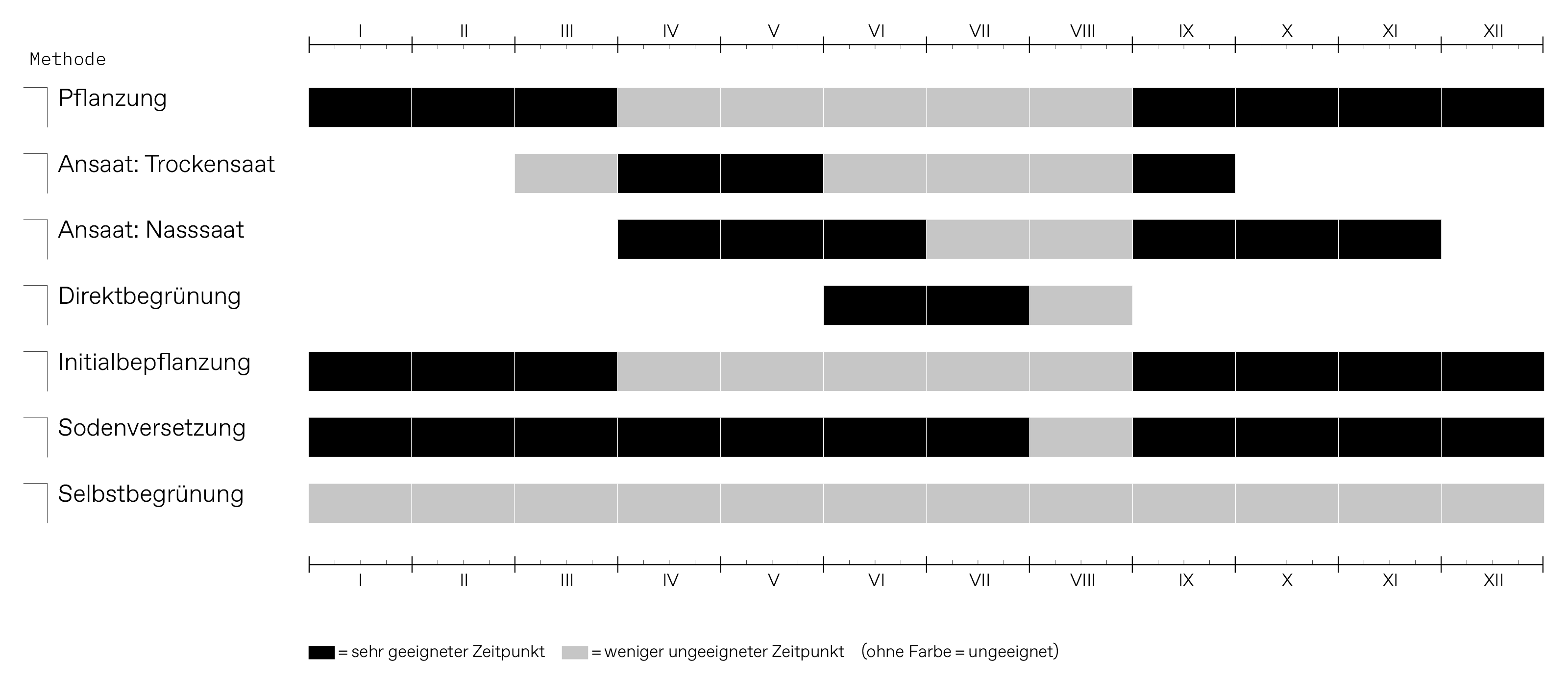

Zeitfenster für die Ausführung verschiedener Begrünungsmethoden (basierend auf [11]).

- Leitfaden für naturgemässe Begrünungen in der Schweiz: Mit besonderer Berücksichtigung der Biodiversität [13]: Details zu Methodik, Auswahl, Kosten und Ausschreibung der aufgeführen und von weiteren, im Siedlungsgebiet seltener genutzten Begrünungsmethoden

- RegioFlora, Portal zur Förderung der Regionalen Vielfalt im Grünland: Trotz Fokus auf die Landwirtschaft bietet das Portal umfassende Informationen über naturnahe Bergünungsverfahren und deren Durchführung auch im Siedlungsraum. Das Portal gibt Hinweise auf regionale Bezugsquellen von Saatgut, ein Verzeichnis von Spenderflächen und Beratungsbüros und Anlaufstellen.[16]

Pflanzung

Bei Pflanzungen werden Gehölze oder Stauden in einer Gärtnerei oder Forstbaumschule kultiviert, ehe sie auf der Pflanzfläche nach einem vorgegebenen Plan oder ad hoc anhand ihrer Funktion ausgelegt und eingepflanzt werden. Pflanzungen sind meist funktional und strukturierter als Ansaaten, Direkt- oder Selbstbegrünungen und bedürfen individueller und sorgfältiger Planung, vor allem der langlebigen Leitarten. Die gestalterischen Möglichkeiten für das Zusammenstellen einer Pflanzung sind vielfältig, das Vorgehen richtet sich dabei jedoch nach den funktionalen Ansprüchen und den gewünschten etappierten Zielbildern sowie den verwendeten Lebensformen (Bäume, Sträucher, Stauden, etc.).

Standardisierte Pflanzenkompositionen existieren vor allem im Bereich der Stauden und (Wild)-Hecken. Sie erleichtern die Planung und Realisierung auf Kosten der Individualität und je nach Mischung auch des ökologischen Werts. Aus Sicht der Biodiversitätsförderung sind individualisierte Planungen vorzuziehen. Die Pflanzenauswahl wird im Abschnitt Ausführung näher erläutert.

Ansaat

Bei der Ansaat werden das Saatgut und allfällige Saathelfer (z. B. Sand) von Hand oder maschinell und im trockenen Zustand auf der zu begrünenden Fläche ausgebracht (Trockensaat).

Bei der Nasssaat (Hydraulische Ansaat) wird das Saatgut mit Mulchmaterial, Klebemitteln und Wasser gemischt und auf die Begrünungsfläche aufgespritzt [13]. Die Nasssaat findet im urbanen Raum selten und nur auf steilen, leicht erodierenden oder unzugänglichen Flächen Anwendung. Wir Saatgut zur Schliessung von Bestandslücken in einer bereits bestehender Begrünung auf die unbearbeitete Bodenoberfläche ausgebracht, spricht man von einer Übersaat.

Das verwendete Saatgut kann individuell zusammengestellt werden oder es wird eine bestehende Saatgutmischung gewählt, die für den Standort geeignet ist. Bei der Auswahl sollten einheimische Arten bevorzugt werden. Auf die Verwendung von Düngern ist bei der Ansaat zu verzichten.

- Anforderungen an Saatgut

- Auswahl der Pflanzen bei individueller Samenmischung

- Hinweise zur Saattechnik

Ansaat ist bei diesen Profilen möglich und als Möglichkeit zu prüfen: Blumenwiese, Blumenrasen, Ruderalvegetation.

Direktbegrünung

Bei diesem Verfahren, auch Heugras- oder Heumulchsaat genannt, wird Samenmaterial in Form von frisch gemähtem Gras oder Heu von einer Spenderfläche entnommen und auf der Begrünungsfläche ausgebracht. Durch das Verfahren können rund 60% Prozent der Zielarten auf die Begrünungsfläche übertragen werden. Durch den Übertrag des Mähguts werden zudem gute Keimbedingungen für das Saatgut und ein natürlicher Erosionsschutz geschaffen [17]. Für Direktbegrünungen ist zentral, dass die Spenderfläche dem gewünschten Zielbild und Pflanzenzusammensetzung entspricht und ähnliche Standortbedingungen sowie eine möglichst hohe biogeographische Nähe zur Empfängerfläche aufweist [16].

Der Vorteil der Direktbegrünung besteht darin, dass nur regionaltypische Arten übertragen werden und deren Zusammensetzung den Standortbedingungen der Empfängerfläche angepasst sind. Ausserdem entstehen meist artenreichere Flächen als bei der Verwendung von handelsüblichen Saatmischungen und es werden nebst den Samen auch Kleintiere, Mikroorganismen und Moose oder Flechten übertragen [13]. Herausforderungen ergeben sich durch die anspruchsvolle Auswahl und die beschränkte Anzahl an regional verfügbaren Spenderflächen sowie dem beschränkten Zeitfenster, während dem der Übertrag durchgeführt werden kann. Regio Flora bietet hilfreiche Checklisten mit Details zur Auswahl der geeigneten Spenderflächen für unterschiedliche Standort sowie ein umfassendes Verzeichnis an regionalen Spenderflächen [16].

Direktbegrünung ist bei diesen Profilen möglich und als Möglichkeit zu prüfen: Blumenwiese, Dachbegrünung.

Initialpflanzung

Pflanzungen können auch mit einer Ansaat kombiniert werden. Mit der Pflanzung werden Arten in die Fläche eingebracht, die aus gestalterischen Gründen vorkommen sollen oder Arten, die aufgrund der hohen Keimanforderung wahrscheinlich nicht in einer reinen Ansaat aufkommen würden (. Eine Kombination mit Geophyten ist ebenfalls möglich, um Frühblüher zu etablieren und das Blütenangebot zu verlängern. Die Kombination der beiden Verfahren kann zudem dabei helfen, das gewünschte Vegetationszielbild besser und vor allem schneller zu erreichen und die Vegetationsdecke früher zu schliessen. Reine Ansaaten sind durch ihre natürliche Dynamik dahingehend schwerer zu steuern.

Initialpflanzung ist bei diesen Profilen als Möglichkeit zu prüfen: Staudenbepflanzung, Hochstaudenflur, Blumenwiese.

Sodenversetzung

Bei der Sodenversetzung werden intakte Vegetationsplatten von einer in der Region verfügbaren Spenderfläche entnommen und auf der Zielfläche eingesetzt. Dabei werden intakte Pflanzen sowie Mikroorganismen und weitere Bodenlebewesen als auch die Samenbank der Spenderfläche übertragen und es kann innert kurzer Zeit ein ökologisch wertvolles Zielbild etabliert werden. Zudem wird schnell ein guter Erosionsschutz erreicht. Zu beachten ist dabei, dass die Vegetation der Spenderfläche in Bezug auf Florenzusammensetzung und Standortbedingungen entspricht (Lokalität). Die Spenderfläche wird bei der Versetzung zerstört. Der Versetzungsprozess sowie der Transport der Soden sind aufwendig und kostenintensiv und daher nur bei kurzen Transportwegen sinnvoll.[13][17]

Sonderversetzung ist bei diesen Profilen als Möglichkeit zu prüfen: Blumenrasen, Blumenwiese, Dachbegrünung.

Sukzessionsprozesse / Selbstbegrünung

Bei der Selbstbegrünung bleiben die zu begrünenden Flächen sich selbst überlassen und die Besiedelung erfolgt entweder durch natürliche Einträge aus der näheren Umgebung oder durch keimende Samen aus der Bodensamenbank am Standort [13]. Allfällige Vorbereitungsarbeiten beschränken sich auf das Bereitstellen der geeigneten Substrate für den angestrebten Vegetationstyp. Oft läuft diese Art der Begrünung jedoch ohne jegliche Vorbereitung ab oder tritt spontan auf zwischengenutzten Flächen, Baustellen oder Brachen auf.

Durch den natürlichen Charakter dieser Methode und das selbständige Einwandern von Arten können ökologisch wertvolle Pflanzengesellschaften entstehen. Die Vorhersage der Entwicklung ist jedoch kaum möglich und gerade im urbanen Raum besteht ein Risiko für Einträge invasiver Arten. Auf kleineren, nicht erosionsgefährdeten Flächen in geeigneter Umgebung oder bei temporären Flächen (wie zum Beispiel auf Baustellen) ist die Selbstbegrünung dennoch eine geeignete Lösung. Alternativ kann die Ansaat als Begrünungsmethode gewählt werden.

Selbstbegrünung ist bei diesen Profilen als Möglichkeit zu prüfen: Ruderalvegetation.

Pflanzen auswählen

Ziele einer langfristig funktionierenden und ökologisch wertvollen Pflanzenkombination:

- Die Pflanzenauswahl ist standortgerecht

- Die Pflanzen können sich zu einer stabilen Pflanzengesellschaft entwickeln

- Die Pflanzenauswahl ist insgesamt von möglichst hohem ökologischen Wert

- Einheimische Arten entsprechen den Artvorkommen in der gleichen biogeographischen Region

- Die Pflanzenauswahl berücksichtigt künftige klimatische Veränderungen

Ist die Pflanzenauswahl nicht durch das Begrünungsverfahren vorgegeben (z. B. Direktbegrünung) ist bei der individuellen Auswahl von Arten nebst der Standortanalyse und der definierten Ziele auf weitere Punkte zu achten. Aus der Vielfalt an einheimischen Arten können für nahezu jeden Standort die passenden Arten gefunden werden.

Vorgehen

Bei der Planung einheimischer Pflanzungen bietet sich die Möglichkeit an, die natürlichen Lebensräume der Pflanzen beizuziehen [18]. Jeder Lebensraum besitzt charakteristische Eigenschaften zur Höhenverbreitung, Klima und Bodenverhältnisse. Damit können Rückschlüsse gezogen werden, ob der natürliche Standort der Pflanze in der Natur über ähnliche Eigenschaften verfügt wie am geplanten Standort. Dies erfordert jedoch Kenntnisse der Lebensräume. Online sind die Übersichten der Schweizer Lebensräume auf Info Flora verfügbar und mit Artporträts der darin vorkommenden Pflanzenarten verknüpft [12].

Bei der so getätigten Auswahl einheimischer Pflanzen sollte zudem gezielt auf die Förderung besonders wertvoller Arten geachtet werden. Dies betrifft vor allem lokal- und siedlungstypische Arten. Dabei sollte auf Arten gesetzt werden, für die grosse Erfolgschancen einer Förderung bestehen [1]. Hilfsmittel hierfür sind die Rote Liste, Blaue Listen oder Orange Liste.

Beim Ausbringen von seltenen und bedrohten Arten ist grosse Vorsicht geboten. Eine unkontrollierte Ausbringung solcher Arten in Form von nicht regionaltypischen Ökotypen kann eine zusätzliche Gefährdung der verbleibenden Populationen bedeuten. Solche Förderprojekte dürfen daher nur unter dem Beizug von spezialisierten Fachpersonen geplant werden. Deren Vermittlung kann über die Fachstellen Naturschutz der jeweiligen Gemeinden oder über lokale Naturschutzvereine erfolgen.

Mit der Einteilung der gärtnerischen Lebensbereiche («Die Stauden und ihre Lebensbereiche» [19] für Stauden, «Flora der Gehölze» [20] für Bäume und Sträucher) wird die fachgerechte Verwendung stark erleichtert. Ein weiterer Planungsansatz für die Pflanzenwahl ist die Typenlehre nach Grime, welche insbesondere bei Staudenbepflanzungen angewandt wird, jedoch auch bei höheren Pflanzen ihre Gültigkeit hat. Die Lebensbereiche und die Strategietypen nach Grime lassen sich kombiniert anwenden und auch zu den natürlichen Lebensräume in Bezug setzen [5][21]. So oder so setzt eine gut abgestimmte Pflanzenauswahl sorgfältige Planungsarbeiten und gute Artenkenntnisse voraus (Standortansprüche Pflanzen, Entwicklungspotentiale, notwendige Pflege etc.), weshalb Fachplaner:innen beigezogen werden sollen.

Verschiedene Weiterbildungsangebote vermitteln das entsprechende Fachwissen (Lehrgang Naturnaher Garten- und Landschaftsbau; Lehrgang Pflanzenverwendung, Kursverzeichnis Bioterra, Kursverzeichnis sanu, Kursprogramm Pusch).

- Info Flora: Das nationales Daten- und Infozentrum der Schweizer Flora liefert artspezifische Steckbriefe und zeigt Standortansprüche und potenzielle Lebensräume auf. [12]

- Floretia.ch: Online-Tool zur einfachen Auswahl von Pflanzen für den gewählten Standort und dem Aufzeigen von regionalen Bezugsquellen

- Artenlisten regional einheimischer Wildsträucher, Baumarten und Wildstauden, für die Region Bern, Praxishandbuch Biodiversität Stadt Bern [22]

- Empfehlungen für den Anbau und die Verwendung von Pflanz- und Saatgut einheimischer Wildpflanzen [23]: Definiert Grundsätze für den Umgang mit einheimischen Arten in der Landschaft und dem

- Siedlungsraum, inklusive Artenlisten für unterschiedliche Standorte.

- Sortimensdatenbanken und -kataloge (z. B. Wildstaudengärtnerei, Hospenthal Kägi)

- Stadtbaumarten im Klimawandel: Artenliste mit klimaverträglichen Stadtbäumen [24]

- Konzept Arten- und Lebensraumförderung Grün Stadt Zürich [26]: Umgang mit Arten der roten Liste und der Blauen Listen, Konzeptentwicklung der Orangen Liste

Standardwerke

- Lebensräume der Schweiz [18]

- Handbuch der Staudenverwendung [11]

- Staudenmischpflanzungen [5]

- Flora der Gehölze [20]

Mischpflanzungen

Bereits aufeinander abgestimmte Mischpflanzungen können die Auswahl erleichtern. Diese existieren vor allem bei den Stauden (Staudenbepflanzung). Der Planungsaufwand wird dadurch vermindert, die Wahl der geeigneten Mischpflanzung ist dennoch sorgfältig zu treffen. Ausserdem ist der Anteil heimischer Arten in vielen Mischungen zurzeit zu gering.

Es existieren diverse Datenbanken und Planungsinstrumente zur Zusammenstellung von standortgerechten Pflanzen sowie vordefinierte Artenlisten:

- Staudenmischpflanzungen [5]: Standardwerk mit Praxisbeispielen und Praxisgrundsätzen aus der Schweiz und Deutschland

- Heft des BZL Staudenmischpflanzungen [27]: Steckbriefe aller wichtigen Staudenmischpflanzungen sowie entsprechender Pflegehinweise

- Interdisziplinäres Forschungsprojekt zur Entwicklung von Wildstauden-Mischpflanzungen (laufend, bis 2023)

Essbare Pflanzen

Werden ess- und nutzbare Pflanzen eingeplant, kann dies einen wertvollen Beitrag zum Naturerlebnis und zur Versorgung der Nutzerinnen und Nutzer der Grünräume schaffen – sofern der Standort eine entsprechende Nutzung zulässt. Auch können sich daraus wertvolle Synergien zu den ökologischen Funktionen der Pflanzungen nutzen lassen, da viele einheimische Arten essbare Früchte bilden und damit als Vogelnährgehölze dienen oder als Kräuter in der Küche verwendet werden können. (siehe auch Wildhecke, Strauchbepflanzung).

Ereignistabelle

Für das Festhalten der ausgewählten Pflanzen empfiehlt sich das Anlegen einer Ereignistabelle.

So können beispielsweise die ungefähren Blütezeiten der ausgewählten Pflanzen, Höhen, Verbreitungstendenzen und deren Farbkombination geplant werden. Dies hilft bei der Planung eines ganzjährigen Blütenangebots. [30]. Ebenso können und sollen dort notwendige Pflegehinweise für die einzelnen Arten festgelegt werden, was die Berücksichtigung von Pflegeaspekten in der Planungsphase unterstützt (siehe auch Pflegeplanung).

Pflanzplanung

Die Pflanzplanung hält fest, wie die ausgewählten Pflanzen gepflanzt werden sollen. In der Verbindung von Pflanzenliste (Ereignistabelle) und Pflanzplan wird nicht nur die genaue Verortung von Einzelpflanzen und deren Funktion, sondern auch ihre Pflanzdichte und Menge definiert. Auch hier unterscheidet sich das Vorgehen je nach Art der gewählten Pflanzen und dem gewünschten Zielbild. Ansaaten von Samenmischungen (fertig oder individuell zusammengestellt) kommen für gewöhnlich ohne Pflanzplan aus. Hier ist lediglich die genaue Bemassung der Flächen relevant, um die Menge an Saatgut zu bestimmen. Für die Mengenberechnungen sind die Angaben der Lieferanten zu beachten.

Bei der empfehlenswerten Kombination von unterschiedlichen Lebensformen in einem «Etagensystem» erfolgt die Planung anhand der Höhe und Ausdauer der Pflanzen. Bäume werden zuerst platziert (Baumschicht), gefolgt von Sträuchern und Halbsträuchern (Strauchschicht), Stauden und einjährige Arten sowie Geophyten (Krautschicht). Flächige Pflanzungen entlang von Strassen und Wegen sind so zu planen, dass sie zu den Rändern hin eine natürliche Barriere zum Schutz vor Nährstoff- und Salzeinträgen und dem Eindringen unerwünschter Problempflanzen bilden (z. B. Einsatz sogenannter Schleppstauden).

Je nach Zieldefintion und Projekt sind spezialisiert Personen und/oder Unternehmen beizuziehen oder zu beauftragen, um die Pflanzplanung vorzunehmen. Personen mit entsprechenden Kompetenzen und Erfahrungen benötigen oftmals keinen eigentlichen Pflanzplan, sondern kombinieren bzw. legen Pflanzen vor Ort und ad hoc nach ihrer Funktion aus, was die Erstellung eines detailierten Pflanzplans erübrigt und entsprechende Kosten «kompensiert».

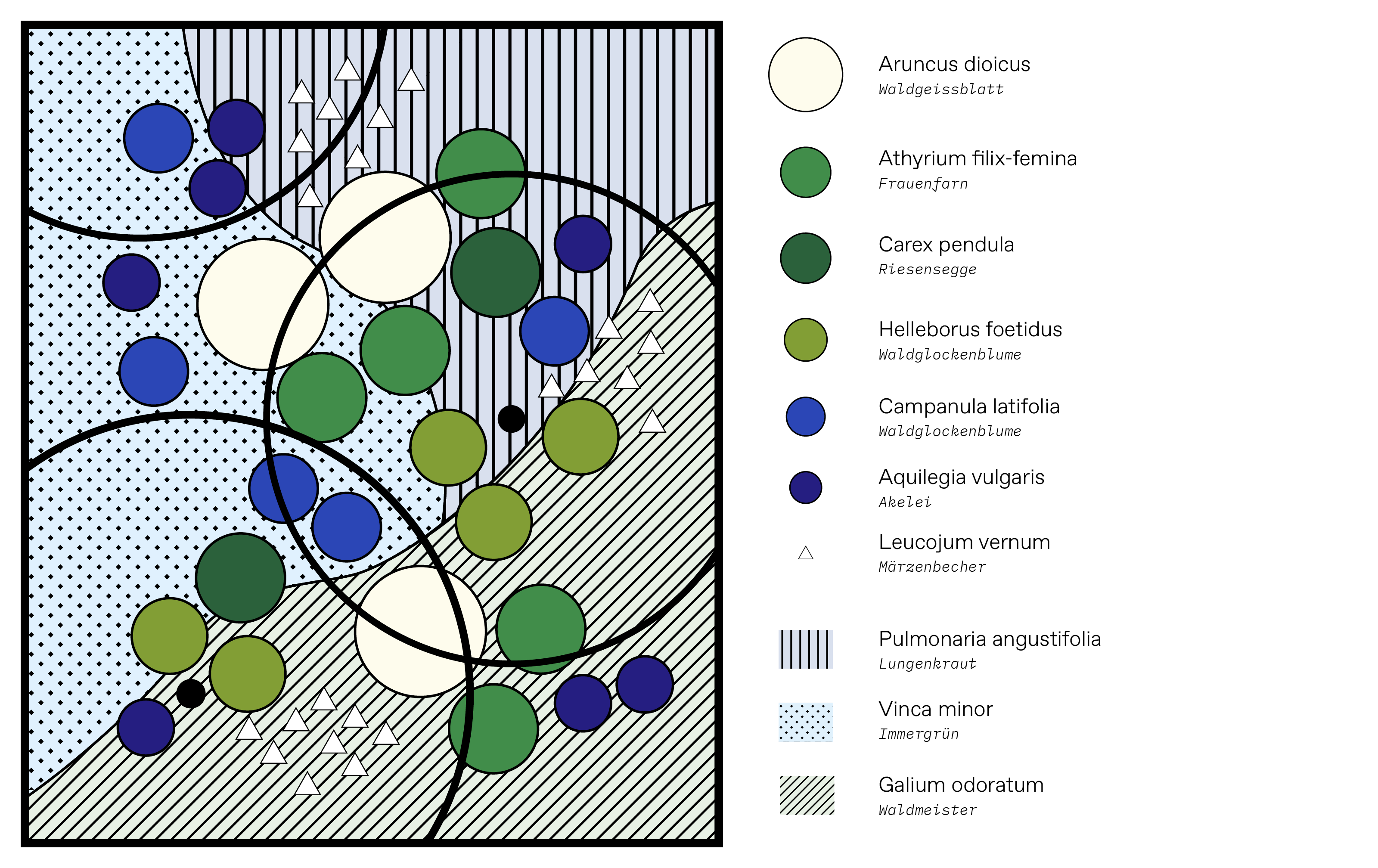

Beispiel für einen einfachen Pflanzplan

Pflegeplanung

Damit Vegetationsflächen ihre ökologischen und gestalterischen Funktionen erfüllen können, ist eine fachgerechte Pflege unabdingbar. Die Pflege muss daher bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden. Hierfür sind Entwicklungspotenziale von Pflanzen und Pflanzungen zu berücksichtigen, damit frühzeitig eingegriffen werden kann. Einschätzung der notwendigen Intensivität der Pflege ist ebenso zentral, wie die zu erwartenden Probleme (z. B. Problempflanzen erkennen und frühzeitig handeln). Planungsfehler lassen sich später nur noch mit viel Aufwand und Kosten beheben.

Gerade im Zusammenhang mit naturnah gestalteten Grünflächen und Lebensräumen stellt sich oft die Frage, wie diese gepflegt werden können, um deren Akzeptanz zu fördern, da zu «wild» erscheinende Flächen als unaufgeräumt wahrgenommen werden können. Das Konzept von «messy ecosystems, orderly frames» [31] nimmt sich diesem Konflikt zwischen Biodiversitätsförderung und aufgeräumter Gestaltung an. Indem als «unordentlich» wahrgenommene (extensiv gepflegte) Bereiche mit «ordentlichen» (intensiver gepflegten) kombiniert werden, bleibt die Absicht einer gepflegten Erscheinung erhalten, wodurch die Akzeptanz erhöht wird.

In den Grundlagen zum Planungsprozess wird die Pflegeplanung weiter ausgeführt. Der Jahrespflegelaner Mehr als Grün bietet eine Vorlage für die übersichtliche Detailplanung.

Kosten planen

Die Erstellungskosten einer Begrünung sind von der Grösser der Fläche, deren Exposition und Zugänglichkeit, den verwendeten Pflanzen und Materialien, den Transportwegen sowie allfälliger Hindernisse und Unebenheiten abhängig.

Für eine Kostenschätzung sind Offerten bei verschiedenen Unternehmen einzuholen. Kompetenzen in der Erstellung von naturnahen Grünräumen haben zum Beispiel Bioterra-Fachbetriebe.

Die Ausführung und Erstellung können, basierend auf der Planung, ausgeschrieben und an ein Unternehmen vergeben werden. Die Leistungsausschreibung ist neben Massangaben auch mit Qualitätsvorgaben zu versehen. Die in dieser Web-App vorhandenen Grundlagen (z.B. Referenzbilder, qualitative und quantitative Anforderungen, Pflanzenlisten) können hierfür genutzt werden.

Die langfristigen Betriebs- und Unterhaltskosten verschiedener Profile bzw. Vegetationstypen können basierend auf der Planung zum Beispiel mit Greencycle light kalkuliert werden.

Realisierung

-

Saat- und Pflanzgut von lokalen Quellen beziehen

-

Umweltschonende Maschinen, Geräte und Hilfsmittel einsetzen

-

Pflanzung und Ansaat berücksichtigt die Ansprüche der gewählten Arten

-

Standort vor der Begrünung optimal auf Pflanzen vorbereiten

-

Pflanzenschutz und Qualitätskontrolle im Rahmen der Lieferung gewährleisten

Massnahmen im Detail

Pflanzen und Saatgut beschaffen

Bei der Beschaffung von Saat- und Pflanzgut sind spezialisierte, lokal und regional sowie ökologisch produzierende Gärtnereien zu bevorzugen. Wildgehölze sollen nach Möglichkeit aus Bio-Produktion oder über regionale Forstbaumschulen mit Schweizer Saatgut bezogen werden; Stauden aus Bio-Betrieben.

Auf die Beschaffung von gefährdeten Arten soll verzichtet werden, ausser deren Förderung wird durch spezialisierte Fachpersonen begleitet. Für einheimische Pflanzen ist zudem wichtig, dass auch keine Zucht- oder Hybridformen verwendet werden.

Gerade bei Ansaaten sollte die Möglichkeit einer Direktbegrünung mit Schnittgut aus der Umgebung (inkl. von verbleibenden hochwertigen Vegetationsflächen im Siedlungsraum) in Betracht und einer handelsfertigen Saatmischung vorgezogen werden.

Wird Wildpflanzen-Handelssaatgut verwendet, müssen folgende Grundsätze beachtet werden [13]:

- Das Saatgut enthält nur Ökotypen aus der näheren Umgebung oder aus der gleichen biogeographischen Region

- Die verwendeten Arten stammen von Standorten, welche der zu begrünenden Fläche ähnlich sind

- Die Artenzusammensetzung entspricht den Standort- und Nutzungsbedingungen der Zielfläche

In der Praxis ist der Bezug von solch autochthonem Saatgut meist schwierig, da dessen regionale Produktion aufwendig und entsprechend teuer ist [33]. Muss deshalb auf handelsübliche Saatmischungen ausgewichen werden, soll Wildpflanzen-Saatgut aus einheimischer Schweizer Produktion verwendet werden. Dieses enthält heimische Ökotypen aus dem Schweizer Mittelland. In Berggebieten ist die Verwendung von regionalen Ökotypen von besonderer Bedeutung [13]. Die nachstehende Abbildung zeigt eine Entscheidungshilfe für die Wahl des geeigneten Saatgutes für unterschiedliche Flächen nach Regionen.

Der Leitfaden zur naturgemässen Begrünung in der Schweiz [13] enthält eine Entscheidungsmatrix für die Auswahl des Saatguts bei Begrünungen in der Schweiz.

- Regioflora: Informationen über Spenderflächen und Saatgut [16]

- Bioterra-Lieferanten www.bioterra.ch/gartenprofis/biogaertnereien

- Regionale Forstbaumschulen für den Bezug von Wildgehölzen [16]

- Floretia.ch: Online-Tool zur einfachen Auswahl von Pflanzen für den gewählten Standort und dem Aufzeigen von regionalen Bezugsquellen

- Wildpflanzen-Saatgut mit einheimischen Ökotypen: UFA-Samen, Otto Hausenstein Samen, Wildstaudengärtnerei

- Invasive Neophyten (infoflora.ch)

Standort optimieren

Der Umgang mit dem zukünftigen Pflanzenstandort unterscheidet sich je nach Begrünungsmethode und dadurch, ob es sich um eine im Rahmen der Bautätigkeit neu geschaffene Fläche oder um die Neugestaltung eines bereits bestehenden Standortes handelt. Im ersten Fall erübrigt sich ein Bodenaustausch, da das optimale Substrat neu eingebaut werden muss. Die Wahl des geeigneten Substrates ist stark vom Standort und der Art der Begrünung abhängig. Grundsätzlich gilt es jedoch, einen möglichst durchlässigen, tiefgründigen und verdichtungsresistenten Standort zu schaffen und diesen durch die Bepflanzung dahingehend zu verbessern. Übergeordnete Zielsetzung soll dabei der Bodenschutz und die Sicherstellung der Versickerungsfähigkeit sein.

Wird auf einer bestehenden Fläche geplant, wird die Beschaffenheit des Bodens im Rahmen der Standortanalyse untersucht und die Pflanzenauswahl entsprechend darauf abgestimmt. Ein Substrataustausch ist aus bodenschützerischen und ressourcentechnischen Gründen nach Möglichkeit zu vermeiden. Dies gilt insbesondere bei der Unterpflanzung von bereits eingewachsenen Bäumen. Zumindest ist bei Bodenverschiebungen der Wiedereinbau an einem anderen Standort desselben Grünraums zu prüfen (etwa bei der Abmagerung eines Standorts). Wird Oberboden verwendet, muss dieser frei von unerwünschten Wurzelbeikräutern sein. Schwere Böden können durch die Beimischung von Sand (ab Korngrösse 2/8 mm) oder Hartgesteinsplitt (ab Korngrösse 8/16 mm) strukturell verbessert werden [5], wodurch auch der Bodenverdichtung entgegengewirkt werden kann. Einzubauende Materialien zur Bodenverbesserung sind immer ohne Nullanteile zu wählen. Bereits verdichtete Böden sind tiefgründig zu lockern. Neu eingebaute Materialien sollen möglichst aus der näheren Umgebung bezogen werden.

Auf den Einbau von Folien oder Unkrautvliesen ist in jedem Fall zu verzichten. Ihr Nutzen als Barriere für unerwünschte Pflanzen ist unzureichend, ausserdem bilden sie auch für erwünschte Bodenorganismen eine Barriere und neigen zur Verschlämmung [2][5].

Gerät und Hilfsmittel wählen

Die Maschinen- und Gerätewahl wird grösstenteils durch die Begrünungsmethode definiert. Der Einsatz sollte dabei möglichst geringe negative Auswirkungen auf Boden, Luft, Wasser, Flora und Fauna sowie Bevölkerung und Personal haben. Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden und über eine hohe Energieeffizienz verfügen, sind zu bevorzugen. So sollten beispielsweise Elektro- und Akkugeräte statt Verbrennungsmotoren verwendet werden. Die Einsatzplanung von Maschinen ist auf die zu begrünende Fläche und auf dessen Ökologie anzupassen (z. B. Mäh- und Übertragungszeitpunkt von Direktbegrünungen). Bei kleineren Bodenarbeiten sollten die Potenziale von «Handarbeit» genutzt werden. Die Verwendung von kleinen Pflanzgrössen vermindert den Bedarf an schweren Geräten und wirkt sich dadurch positiv auf die CO2-Bilanz aus.

Auch sind die Witterungsverhältnisse beim Maschineneinsatz zu berücksichtigen. Nach starken Regenfällen ist das Befahren von Pflanzflächen und Böden mit schweren Geräten zu verhindern, um eine Bodenverdichtung zu verhindern.

Pflanzentransport / -lieferung

Während des gesamten Transports ist für eine durchgehende Bewässerung der Pflanzen zu achten. Bei der Ankunft werden Pflanzenlieferungen auf ihre Qualität und ihren Zustand geprüft – dazu existieren entsprechende Qualitätsbestimmungen. Geprüft werden insbesondere die korrekte Art (und ggf. Sorte) der Pflanzen, deren Stückzahl und Etikettierung, die Durchwurzelung und Vitalität sowie die Freiheit von Krankheiten, Schädlingen und Fremdbewuchs. Beschädigte oder nicht befriedend entwickelte Arten werden an den Lieferanten retourniert. Bei Zwischenlagerung vor dem Einpflanzen sind die Pflanzen vor Sonne und Austrocknung zu schützen.

- Schweizer Qualitätsbestimmungen für Baumschulpflanzen und Stauden [34]

- Qualitätsprüfung von Stauden: Broschüre des Bundes deutscher Staudengärtner [35]

- Qualitätsprüfung von Bäumen: Bund deutscher Baumschulen [36]

- Qualitätsprüfung von Containerpflanzen: Bund deutscher Baumschulen [37]

- FLL Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen [38]

Pflanz- und Saattechnik

Die technische Umsetzung der Begrünung richtet sich in erster Linie nach der gewählten Methode. Das Vorgehen für die Verfahren der Sodenversetzung und der Direktbegrünung wird im Leitfaden für naturgemässe Begrünung [13] im Detail erläutert.

Pflanztechnik

Analog zur Pflanzplanung werden die Pflanzen in der Reihenfolge ihrer Grösse und Funktion auf der Pflanzfläche ausgelegt. Begonnen wird mit den Bäumen, gefolgt von den Sträuchern und den Stauden, wobei jeweils mit den Arten begonnen wird, welche die geringsten Stückzahlen aufweisen. Geophyten werden zuletzt gesetzt, oder, bei einer Frühjahrspflanzung, im Herbst in einem zweiten Pflanzdurchgang ergänzt [5].

Die Pflanzhöhe ist bei Gehölzen so zu wählen, dass sie dem natürlichen Stand entspricht. Der Wurzelansatz kommt damit auf der Höhe des Geländeniveaus zu liegen [39][40]. Stauden werden etwas tiefer als die Umgebung gesetzt [11]. Werden sie in Flächen mit einer mineralischen Mulchschicht eingesetzt, sollen sie 3 cm unter dieser eingepflanzt werden [5].

Mulchmaterial hilft die Feuchtigkeit im Boden zurückzuhalten, Temperaturextreme auszugleichen und das Auflaufen von Unkräutern zu verringern [2]. Mineralische Mulchmaterilaien dürfen keine Nullanteile enthalten, da sie einerseits das Aufkeimen von Samenunkräutern begünstigen und andererseits die Verschlämmung erhöhen [5]. Die Verwendung von Mulch ist insbesondere bei Pflanzungen von Stauden oder Mischpflanzungen mit Stauden und Gehölzen unabdingbar. Siehe dazu Staudenbepflanzungen.

Ob nach der Pflanzung gewässert werden soll oder nicht, hängt von der Art der Pflanzung sowie dem Pflanzzeitpunkt und dem lokalen Klima ab. Werden Stauden zwischen Oktober und März gepflanzt, ist ein Wässern nach der Pflanzung oftmals nicht notwendig, sofern die Wurzelballen bei der Pflanzung selbst durchnässt sind. Wird zwischen März und September gepflanzt, kann bei Trockenheit ein Wässern nötig sein [5]. Das Wässern von Bäumen und Sträuchern ist unter den jeweiligen Profilen beschreiben. Eine Übersicht der Pflanzzeitpunkte findet sich bei der Wahl der Begrünungsmethoden.

- Staudenmischpflanzungen [5]: Details zur Pflanztechnik von Stauden, auch in Kombination mit Bäumen und Sträuchern

- Handbuch Baumpflanzung im öffentlichen Raum, Stadt Bern [41]

- FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen [42]

Saattechnik

Die Saattechnik sowie deren Zeitpunkt richtet sich grundsätzlich nach der Art der Ansaat. Um gleichmässige Aussaaten bei der Trockensaat zu gewährlisten, kann das Saatgut mit Saathelfern (z. B. Sand) gestreckt werden. Dadurch können auch Samen in unterschiedlicher Grösse regelmässig ausgebracht werden.

Die Bodenvorbereitung richtet sich nach der Art der Ansaat. Rund ein Monat vor der Einsaat sollten jedoch keine gröberen Bodenarbeiten mehr durchgeführt werden.

Grundsätzlich gilt, dass das Saatbeet frei von der vorherigen Bepflanzung und unerwünschten Beikräutern und Problempflanzen sein soll. Eine Einsaat in eine bestehende Grünfläche ist wenig erfolgversprechend. Kleine Flächen werden idealerweise kreuzweise und von Hand eingesät. Nach dem Aussähen kann die Fläche vorsichtig gewalzt werden. Auf ein Einrechen ist zu verzichten, da die Samen sonst zu stark überdeckt werden und nicht keimen. Eine Bewässerung ist nach der Ansaat meist nicht angezeigt.

- Leitfaden für naturgemässe Begrünung [11]: Details zur Saattechnik

Erstellungs- und Entwicklungspflege

Nach der Begrünung folgt bis zur Abnahme die Erstellungspflege. Deren Umfang und Inhalt richtet sich nach der Art der Begrünung. Nach der Abnahme folgt während meist 2 Jahren die Entwicklungspflege, in einem ebenfalls profilabhängigen Umfang. Danach geht die Pflege in den regulären Unterhalt (Unterhaltspflege) über.

Details zu den einzelnen Phasen finden sich in den Grundlagen zum Planungsprozess.

Pflege

-

Pflege richtet sich differenziert nach den gesetzten Pflegezielen und wird bei Bedarf dynamisch an sich verändernde Bedingungen angepasst

-

Auf konventionelle Pflanzenschutzmittel verzichten

-

Problempflanzen selektiv und konsequent entfernen

-

Auf Dünger verzichten oder nur bedarfsgerecht organische Düngemittel einsetzen

Massnahmen im Detail

Differenzierte Pflege

Sowohl aus einer ökonomischen Perspektive als auch aus Überlegungen der Biodiversitätsförderung sollen Grünräume differenziert gepflegt werden. Eine differenzierte Pflege richtet sich nach der Art der Grünfläche, deren Standort, der Nutzung und den ästhetischen Ansprüchen. Dabei richtet sie sich nach den eingeplanten Pflegezielen, welche bei Bedarf dynamisch angepasst werden, um etwa auf plötzlich auftretende Störungen oder Nutzungsveränderungen zu reagieren. Ziel soll zudem ein möglichst naturnaher Unterhalt sein, der sich nach den natürlichen Stoffkreisläufen richtet und diese möglichst vor Ort schliesst. Es wird energie- und umweltbewusst gepflegt, auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Hilfsstoffe wird verzichtet.

Die Pflege kann, je nach Begrünung, das Jäten, Wässern, Pflanzenrückschnitte, Düngung, die Eindämmung problematischer Arten und weitere Tätigkeiten beinhalten. Wie die Pflege im Detail aussieht, hängt stark vom jeweiligen Profil, der Qualität der Planung, der Begrünungsmethode, dem gewünschten Erscheinungsbild, den Standortbedingungen sowie der Pflanzenauswahl ab. Auch haben die Qualifikation der Pflegekräfte, insbesondere deren Pflanzenkenntnisse, und die Intervalle sowie Kontinuität der Pflegedurchgänge einen wesentlichen Einfluss.

Die Grundsätze einer naturnahen und differenzierten Pflege sind auf Profilebene umfassend beschrieben sowie im Profilkatalog und Praxishandbuch «Mehr als Grün» auf Profilebene definiert.

Mit Proflempflanzen umgehen

Alle Pflanzen (auch Wildpflanzen) können an gewissen Orten oder zu gewissen Zeitpunkten erwünscht oder unerwünscht sein und Probleme verursachen. Daher braucht es ein differenziertes Verständnis und toleranz- und nutzungsorientiertes Pflegeregime, welches auf präventiven (z. B. Kontrollgänge, Rechen) und alternativen Methoden (manuelle, mechanische, thermische Verfahren) zum Herbizideinsatz basiert. Eine fachlich fundierte Pflanzenauswahl und gute Pflanzenkenntnisse (Erkennung, Verwendung, Wuchsverhalten etc.) sind wichtige Voraussetzung bei der naturnahen Pflege. Invasive Arten sind in jedem Fall aus den begrünten Flächen zu entfernen.

Je nach Standort und Art der Vegetation kann das Entfernen von Problempflanzen, gerade im Zeitraum nach der Pflanzung und bis sich eine geschlossene Vegetationsdecke gebildet hat, die Haupttätigkeit ausmachen. Im naturnahen Unterhalt ist das selektive Jäten das schonendste Vorgehen. Hierbei werden die unerwünschten Pflanzen einzeln und mitsamt der Wurzel entfernt [11]. Auf den Einsatz von Herbiziden ist in jedem Fall zu verzichten bzw. ist dieser in Hecken (sowie im Abstand von 3 Metern zu diesen), entlang von Gewässern, auf Dächern und Terrassen sowie auf Wegen, Strassen und Plätzen verboten.

Bei Ansaaten ist der Umgang mit Unkräutern oft anders geregelt. Je nach Saatmischung werden diese zugelassen und pendeln sich dann im Laufe der Etablierung ein. Invasive Arten sind aber auch hier zu entfernen.

- Praxishilfe invasive Neophyten [44]: Grundsätze für das Erkennen und die Bekämpfung invasiver Arten

- Bei einzelnen Profilen sind beispielhaft relevante Problempflanzen und invasive Neophyten aufgeführt

- Broschüre von Jardin Suisse «Herbizid- und Biozidverbot auf Wegen und Plätzen und Alternativmethoden zur Beikrautbekämpfung»

Pflanzenschutz

Eine standortgerechte und fachlich fundierte Pflanzenauswahl berücksichtigt auch deren Anfälligkeit für Krankheiten oder Schädlinge sowie allfällige Schadstoffeinträge am Standort (Nährstoff- und Salzeinträge). Bei standortgerechten Pflanzungen mit robusten Arten, dem Einsatz von Nützlingen und der Anwendung von präventiven Pflegemassnahmen muss auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verzichtet werden. Auf vielen Standorten ist der Einsatz solcher Pflanzenschutzmittel explizit verboten. Dies gilt für Hecken (sowie im Abstand von 3 Metern zu diesen), entlang von Gewässern, auf Dächern und Terrassen sowie auf Wegen, Strassen und Plätzen. Wird der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln dennoch nötig – und ist dieser auf den betroffenen Flächen zulässig – so sind biologisch verträgliche Schutzmassnahmen gemäss der Positivliste des FiBL einzusetzen.

- FiBL-Positivlisten für Pflanzenschutz- und Düngemittel: Biologischer Landbau, Biologische Kleingärten [45]

Düngung

Auf standortgerecht geplanten Begrünungen kann auf eine Düngung verzichtet werden. Wird diese dennoch notwendig, sollten ausschliesslich organische Produkte verwendet werden, da mineralische, chemisch-synthetische Dünger einerseits auf nicht-nachwachsenden Rohstoffen basieren und andererseits einen negativen Einfluss auf Bodenlebewesen haben [46]. Doch auch beim Einsatz organischer Stoffe ist eine bedarfsgerechte Düngung zentral, wozu eine vorgängiger Nährstoffanalyse angezeigt sein kann. Wo vorhanden wird direkt mit Stoffen gedüngt, die ohnehin im Grünraum selbst anfallen (Schnittgut, Laub, reifer Kompost). Muss Dünger zugekauft werden, sind ausschliesslich solche auf der Betriebsmittelliste des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) zu verwenden. Auf chemisch-synthetische Düngemittel ist zu verzichten.

Rückbau

-

Wertvolle Pflanzbestände bei Rückbaumassnahmen erhalten und sichern

-

Zwischenbegrünungen auf brachliegenden Flächen planen, zulassen und fördern

-

Bestehende Gehölze während baulichen Tätigkeiten schützen und erhalten

Massnahmen im Detail

Pflanzbestand sichern

Pflanzen, die im Rahmen von Sanierungsmassnahmen erhalten bleiben können, werden geschützt, revitalisiert oder an einem anderen Ort wiederverwendet. Alte Baumbestände sind wann immer möglich zu erhalten. Der Schutz zielt in erster Linie auf den Boden und insbesondere den Wurzelbereich von Gehölzen ab. Diese sollten daher nicht mit schweren Maschinen befahren werden und es dürfen keine Materialien in den Wurzelbereichen gelagert werden. Zu erhaltende Stellen sind mit einer Absperrung einzufassen, welcher dem Durchmesser der Baumkrone entspricht. Falls während Bautätigkeiten ein Schnitt getätigt werden muss, ist dieser sorgfältig und sachgemäss ausführen.

Zwischenbegrünungen

Brachliegende Flächen und zwischengelagertes Aushubmaterial können bis zum Bau(Wiedereinbau vielfältige Pflanzengesellschaften beheimaten. Daher können gezielt Vegetationsflächen (z. B. Ruderalvegetation) während dem Zeitraum vor dem eigentlichen Baubeginn eingeplant werden. Eine Zeitdauer von mindestens drei Jahren bis zum Beginn der Bauarbeiten ist empfehlenswert, damit sich ein Minimum an Vegetation entwickeln kann. Zum Umgang mit Spontanvegetation siehe Sukzessionsprozesse / Selbstbegrünung.

Bestimmungen

Es existieren auf allen Ebenen (Bund, Kanton und Gemeinden) gesetzliche und planerische Vorgaben zur Pflanzenverwendung und dem generellen Umgang mit Pflanzen.

Nachfolgend sind die wichtigsten Grundlagen aufgeführt (nicht abschliessend).

Ebene Bund

- Strategie Biodiversität Schweiz / Aktionsplan: Übergeordnete Strategie für den Schutz von gefährdeten (Pflanzen-)Arten und Lebensräumen

- Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG), Natur- und Heimatschutzverordnung (NHV): Übergeordnete Regelung des Schutzes von einheimischen Pflanzenarten (NHG Art. 18ff) und Lebensräumen sowie des ökologischen Ausgleichs mittels naturnaher und standortgemässer Vegetation im Siedlungsraum (NHG Art. 18b). Die NHV spezifiziert den ökologischen Ausgleich (Art. 15) die geschützten Lebensräume (Anhang 1 der NHV) und Pflanzenarten (Anhänge 2 und 4 der NHV)

- Bund, Kantone, Gemeinden: Richtplan / Sachplan Biodiversität: Förderung von Wildpflanzen im Siedlungsraum, strategische Vorgaben zur Förderung von seltenen / gefährdeten Pflanzenarten

- Umgang mit invasiven gebietsfremden Arten: Umweltschutzgesetz USG, Freisetzungsverordnung FrSV, Listen der invasiven gebietsfremden Arten

Ebene Kantone und Gemeinden

- Kantonale Natur- und Landschaftsschutzgesetze und -verordnungen: Kantonale Regelung des Schutzes gefährdeter Pflanzenarten und Lebensräume sowie des ökologischen Ausgleichs

- Kommunale Biodiversitätskonzepte: Strategische Planung und Massnahmenplan für den öffentlichen Raum sowie den Einbezug von Privaten [1]

- Kommunale Bauverordnungen

- Inventare und Schutzverordnungen: Erfassung, Schutz und Pflege von schützenswerten Lebensräumen und Arten im Siedlungsraum [1]. Umfasst Listen national prioritärer Arten- und Lebensräume, Rote Listen, Orange Liste stadttypischer Arten (Stadt Zürich [4]), Blaue Listen erfolgreich gefördeter Arten [5][6]

- Masterplan von Quartier- und Arealentwicklungen: Vorgaben für die Pflanzenverwendung können in die Masterplanung sowie in die Vorgaben für die Gestaltungsentwikclung aufgenommen werden. Ebenso lassen sich Anforderungen an die Art und Qualität von Pflanzen- und Saatgut sowie an den Unterhalt definieren.

Normen und Labels

- VSS-Norm 40 671c: Begrünung von Flächen entlang von Verkehrswegen, Fokus auf regionales Saatgut des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS

- NPK 181: Neue Normen werden zurzeit erarbeitet zu Anforderung von Saat- und Pflanzgut, Direktsaat

- SIA 312: Planung und Ausführung von Dachbegrünungen

- Label Grünstadt Schweiz und Label Natur und Wirtschaft: Vorgaben für die Verwendung von einheimischen Arten und die Schaffung von Lebensräumen

- BioSuisse-Richtlinien: Vorgaben für die Pflanzenzüchtung und -vermehrung sowie das Sammeln von Wildpflanzen [7][8]

Quellen

Küffer, C., Joshi, J., Wartenweiler, M., Schellenberger, S., Schirmer-Abegg, M., & Bichsel, M. (2020). Konzeptstudie—Bausteine für die Integration von Biodiversität in Musterbaureglemente. HSR Hochschule für Technik Rapperswil, ILF Institut für Landschaft und Freiraum.

Kumpfmüller, M., & Hloch, J. (2008). Wege zur Natur im Siedlungsraum—Grundlagenstudie. land-oberoesterreich.gv.at

Niesel, A. (2017). Nachhaltigkeitsmanagement im Landschaftsbau. Ulmer. elibrary.utb.de

Heinrich, A. (2018). Unterhalt naturnaher Lebensräume im Siedlungsraum: Heimische Stauden (S. 19). Weiterbildungszentrum Kanton Luzern.

Heinrich, A., & Messer, Dr. U. J. (2017). Staudenmischpflanzungen. Eugen Ulmer KG.

SNBS Hochbau. (2021). Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz—2.1 Hochbau—Kriterienbeschrieb. Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS.

Info Flora. Listen der invasiven und potenziell invasiven Neophyten der Schweiz (2022). https://www.infoflora.ch/de/neophyten/listen-und-infoblätter.html

Bundesamt für Umwelt BAFU. (2019). Invasive gebietsfremde Arten. Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten. Bundesamt für Umwelt BAFU. bafu.admin.ch

Lauber, K., Wagner, G., & Gygax, A. (2018). Flora Helvetica: Illustrierte Flora der Schweiz (6., vollständig überarbeitete Auflage). Haupt Verlag.

Böll, S. (2016). Strassenbäume im Zeichen des Klimawandels = Les arbres urbains sous le signe du changement climatique.

Bouillon, J. (Hrsg.). (2013). Handbuch der Staudenverwendung: Aus dem Arbeitskreis Pflanzenverwendung im Bund deutscher Staudengärtner Empfehlungen für Planung, Anlage und Management von Staudenpflanzungen. Eugen Ulmer KG.

info flora. (2021). Info flora Das nationale Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. Info Flora. infoflora.ch

Bosshard, A., Mayer, P., & Mosimann, A. (2015). Leitfaden für naturgemässe Begrünung in der Schweiz. Mit besonderer Berücksichtigung der Biodiversität (S. 82). Ö+L Ökologie und Landschaft GmbH. infoflora.ch

World Health Organisation Regional Office for Europe. (2017). Urban green spaces: A brief for action. Urban Green Spaces: A Brief for Action. euro.who.int

Stadtgrün Bern. (2014). Handbuch Biodiversität Stadt Bern. Stadt Bern. bern.ch

Mascitti, A. L. (2020). Regio Flora. Regio Flora Förderung der regionalen Vielfalt im Grünland. regioflora.ch

Hochschule Anhalt, Abteilung Bernburg. (2017). Begrünungsmethoden. Informationssystem Naturnahe Begrünungsmassnahmen. spenderflaechenkataster.de

Delarze, R., Gonseth, Y., & Galland, P. (2008). Lebensräume der Schweiz: Ökologie, Gefährdung, Kennarten (2., vollst. überarb. Aufl.). Ott.

Hansen, R., & Stahl, F. (2016). Die Stauden und ihre Lebensbereiche (6. Auflage). Ulmer.

Roloff, A., Bärtels, A., & Schulz, B. (2014). Flora der Gehölze: Bestimmung, Eigenschaften und Verwendung (4., komplett aktualisierte und erweiterte Auflage). Eugen Ulmer KG.

Kühn, N. (2011). Neue Staudenverwendung. Eugen-Ulmer-Verlag.

Tschäppeler, S., & Haslinger, A. (2021). Natur braucht Stadt—Berner Praxishandbuch Biodiversität. Haupt Verlag.

Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Wildpflanzen. (2009). Empfehlungen für den Anbau und die Verwendung von Pflanz- und Saatgut einheimischer Wildpflanzen (S. 14). Sekretariat SKEW. infoflora.ch

LWG. (2012). Projekt Stadtgrün 2021. Selektion, Anzucht und Verwendung von Gehölzen unter sich ändernden klimatischen Bedingungen. (S. 37 Seiten) [Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben KL/08/02]. Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. lwg.bayern.de

Heinrich, A., Derman-Baumgartner, C., & de Roos, A. (2021). Florale Biodiversitätsförderung auf Grünflächen des Bundes 2016–2020. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Tschander, B. (2014). Konzept Arten- und Lebensraumförderung. stadt-zuerich.ch

Frenzl, J., Kircher, W., Schmidt, C., & Schönfeld, P. (2017). Staudenmischpflanzungen (Broschüre 2. Auflage; S. 148 Seiten). Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. bmel-statistik.de

Naturmodule. (2015). Wildkräuterbeet (Naturmodule Nr. 2, S. 3 Seiten) [Praxismerkblatt]. Naturmodule; Jardin Suisse. naturmodule.ch

Fleischhauer, S. G., Guthmann, J., Spiegelberger, R., Uslu, H., & Fleischhauer, T. (2018). Essbare Wildpflanzen: 200 Arten bestimmen und verwenden (20. Auflage). AT Verlag.

Heinrich, A. (2012). Nützliches Werkzeug der Pflanzenverwendung: Die Ereignistabelle. g’plus, 2010(24), 31–33.

Nassauer, J. I. (1995). Messy Ecosystems, Orderly Frames. Landscape Journal, 14(2), 161–170. doi.org

Brack, F., Hagenbuch, R., Wildhaber, T., Henle, C., & Sadlo, F. (2019). Mehr als Grün! – Praxismodule Naturnahe Pflege: Praxishandbuch (Grün Stadt Zürich, Hrsg.). ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Forschungsgruppe Freiraummanagement (unveröffentlicht).

Kirmer, A., Krautzer, B., Scotton, M., & Tischew, S. (2012). Praxishandbuch zur Samengewinnung und Renaturierung von artenreichem Grünland.

Jardin Suisse (Hrsg.). (2018). Qualitätsbestimmungen für Baumschulpflanzen und Stauden. Jardin Suisse.

Bouillon, J. (2010). Stauden—Erkennen Sie Qualität. Bund deutscher Staudengärtner.

Bund deutscher Baumschulen e.V. (2018). Qualität von Bäumen. gruen-ist-leben.de

Bund deutscher Baumschulen e.V. (2018). Qualität von Containerpflanzen. gruen-ist-leben.de

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL). (2004). Gütebestimmungen für Baumschulfplanzen. FLL.

Bächtiger, J.-B. (2002). Pflanzenverwendung in der urbanen Landschaft: Pflanzplanung und -konzepte : Farben, Formen und Strukturen : Verwendung von Stauden, Gehölzen und Wechselflor. HSW Hochschule Wädenswil.

Berliner Gartenamtsleiterkonferenz. (2011). Berliner Standards für die Pflanzung und die anschliessende Pflege von Strassenbäumen. GALK Berlin.

Stadt Bern. (2018). Handbuch Planen und Bauen im öffentlichen Raum: Baumpflanzung. Stadt Bern.

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL). (2010). Empfehlungen für Baumpflanzungen – Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate (Broschüre 2 Ausgabe; Baumpflanzungen, S. 64 Seiten). FLL. shop.fll.de

Brack, F., Hagenbuch, R., Wildhaber, T., Henle, C., & Sadlo, F. (2019). Mehr als Grün! – Praxismodule Naturnahe Pflege: Profilkatalog (Grün Stadt Zürich, Hrsg.). ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Forschungsgruppe Freiraummanagement (unveröffentlicht).

Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Hrsg.). (2015). Praxishilfe invasive Neophyten.

Tamm, L., Speiser, B., Roggli, M., Bickel, R., Maurer, V., Schneider, C., & Chevillat, V. (2021). Betriebsmittelliste des FiBL für den biologischen Landbau, Ausgabe Schweiz (Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Hrsg.). fibl.org

Mäder, P., Fliessbach, A., Dubois, D., Gunst, L., Padruot, F., & Niggli, U. (2002). Soil Fertility and Biodiversity in Organic Farming. Science, 296(5573), 1694–1697. doi.org

Gigon, A., Langenauer, R., Meier, C., & Nievergelt, B. (2000). Blue Lists of Threatened Species with Stabilized or Increasing Abundance: A New Instrument for Conservation. Conservation Biology, 14(2), 402–413. doi.org

Gigon, A., Meier, C., & Langenauer, R. (1998). Blaue Listen der erfolgreich erhaltenen oder geförderten Tier- und Pflanzenarten der Roten Listen—Methodik und Anwendung in der nördlichen Schweiz. [Text/html,application/pdf]. Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich, 129: 1-137 + Anhänge 180 S. doi.org

Bio Suisse (Hrsg.). (2018). Richtlinien für die Erzeugung, Verarbeitung und den Handel von Knospe-Produkten—Fassung vom 1. Januar 2018. bio-suisse.ch

Brändli, U. (2020). Bio Suisse Richtlinien. 140.